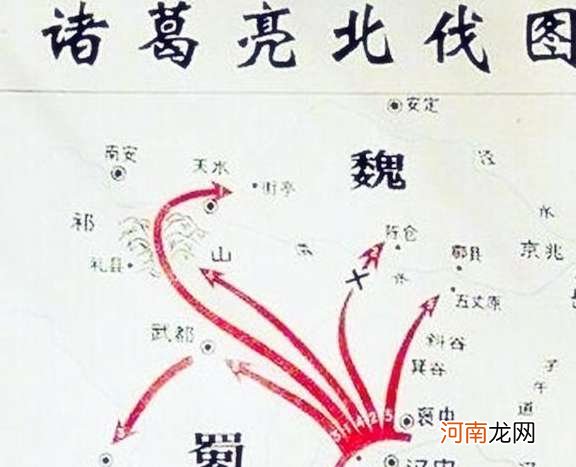

历史上著名的忠臣良相诸葛亮,在先主刘备去世后,曾进行了五次北伐,从228年春至234年冬先后兵出汉中,对曹魏发动的五次战争 。每一次他都是信心满满地率军出征,但每次都是无功而返 。后世之人虽钦佩诸葛亮的忠勇,可也怀疑北伐之战可能从一开始就注定无法成功 。

文章插图

其实,北伐有没有成功的可能性,可以从诸葛亮当年所作的《隆中对》中窥知一二,当年,诸葛亮为刘备谋划了三步走的战略:

第一步,拿下荆州,获取益州,以此为霸业基础 。自此之后,便可东西呼应,发展壮大;

第二步,向西同诸戎搞好关系,向南安抚各个少数民族部落,并且,和东吴保持和平,最好,能结成同盟 。

第三步,一旦时机成熟,就可以派一员大将兵出荆州,然后,向北攻取宛城和洛阳 。与此同时,蜀军的主力从秦川出发,兵分两路袭击魏国 。

如此一来,兴复汉室将指日可待 。

文章插图

这三步谋划可谓是相当老辣,从中也可以看出诸葛孔明的绝世之才 。刘备按此行事,实力一天天地发展壮大,逐渐有了同曹操抗衡的实力 。当时,前两步已经大致完成,只要静待时机,刘备便可实现多年的夙愿 。可惜的是,彝陵之战之后,荆州易手,蜀国的大批精锐部队也丧于东吴之手 。更为糟糕的是,一些心怀不轨的人开始蠢蠢欲动,妄图浑水摸鱼 。

尽管,诸葛亮苦心经营了五六年,暂时稳定了局势,可是,蜀国在短期之内,实在无法再实施此战略 。因为,虽然诸葛亮修复了蜀、吴之间的裂痕,但是,荆州已经是要不回来了 。而且,能与东吴保持和平,已是不幸中的万幸了,若要结成同盟,短时间内断然无法实现 。如此一来,蜀国完成的前两步,又要重新走了 。就算是再次实现了前两步,还要等时机成熟 。

而曹魏的君主是一代明君曹睿,国内还有着能与诸葛亮一较长短的司马懿 。由此说来,蜀国的时机尚不成熟 。因此,北伐成功的可能性,实在是微乎其微 。

文章插图

诸葛亮满腹韬略,对此怎会不知 。那么,他又为何执着地北伐呢?后世学者们经过研究,大致有这四种解释 。

首先、兴复汉室是蜀国的立国之本,也是刘备用来凝聚人心的政治口号 。正是凭借着这个目标,以诸葛亮为首的荆州团体才有了在益州执政的理由 。入蜀之后,诸葛亮敏锐地意识道,如果,丧失了这一追求,蜀国的国力必将江河日下 。

因为,相比于魏吴,蜀国的资源太少了 。如果止步不前,就只能看着蜀国一步步走向灭亡 。

其次、诸葛亮追随刘备数十年,对主公的知遇之恩感激涕零,刘备临终前令他兴复汉室,诸葛亮只能坚定不移地去完成主公的遗愿 。所以,在诸葛亮的心目中兴复汉室是他的最高目标,也是他人生的意义所在 。以至于,诸葛亮在北伐之初就怀着一股鞠躬尽瘁死而后已的悲壮之情 。

只不过,为了激励部下,他将这种视死如归之情深深地隐藏了下来 。他知其不可为而为之,想要以此来报答先主 。士为知己者死,诸葛亮隐居多年才得以遇见明主,一展抱负 。他对刘备的感激之情,是很难用语言形容的 。他在北伐的时候,早已将个人的得失和生死置之度外 。

其三、魏国兵多将广,幅员辽阔;东吴富庶安定,君臣一心 。而蜀国经历大败之后人心惶惶,不知该何去何从 。诸葛亮在此时毅然坚定地北伐,正可以让大家充满希望 。如果,连德高望重的丞相都说北伐不可能成功,那么,蜀国就只好混吃等死,等待解散了 。

- 张飞与马超大战前,诸葛亮为何要激下张飞?

- 诸葛亮神机妙算,五虎上将勇冠三军,为何却打不过曹家叔侄五人?

- 宋朝曾两次北伐志在收复失地,为何故土百姓却纷纷反抗,反倒助金

- 诸葛亮第一次北伐,首战告捷,为何最终还是失败了呢?

- 诸葛亮兄弟的后人结局怎样,没有诸葛亮,恐怕诸葛瑾后人难以存活

- 诸葛亮三个致命缺点刘备都没辙,最终导致自己英年早逝

- 诸葛亮第三次北伐:攻取曹魏武都、阴平二郡!

- 诸葛亮最错误的3个决定,错信这3人,其中一人让他白忙活一生

- 诸葛亮如何做出武则天称帝预言的?近年西安发现一古墓,揭开谜团

- 明知道他很需要我,可我就是不想给。