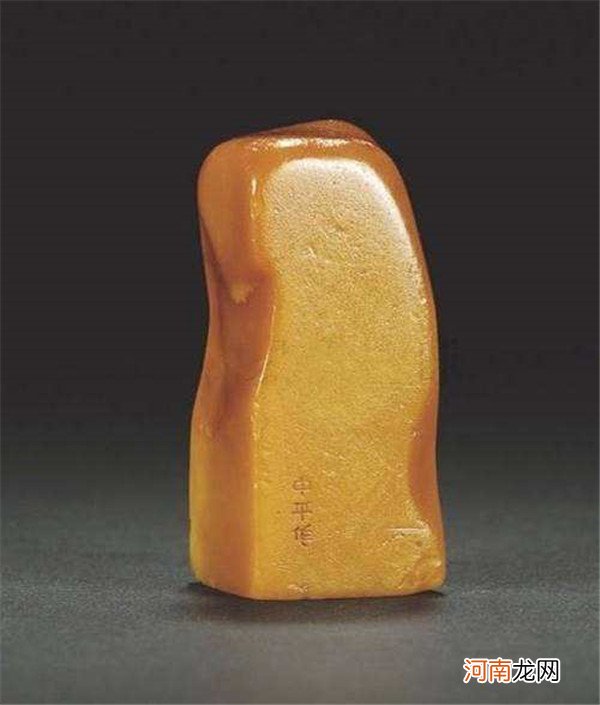

我们已经无法知道寿山溪在数百万年前的原始状貌 , 但是就目前人们对上、中、下三坂的划分 , 却是与寿山村的三条溪流有着密不可分的关系 。即上坂是坑头溪流经的地域;中坂是坑头溪和大段溪汇合后流经的地域;下坂则是坑头溪和大段溪汇合后又与大洋溪汇合后流经的地域 。如果用溪水来解释田石为什么会有那么大的质地和色泽的差别 , 好像比较容易理解一些 。即上坂田石浸润的是100%的坑头溪水 , 这种水质中某种元素比较浓 , 所以被浸润的田石比较通透 , 颜色较淡;中坂田石浸润的是50%的坑头溪水 , 此时水质的某种元素比较中和 , 所以被浸润的田石比较湿润 。颜色也比较饱满;下坂田石浸润的是25%的坑头溪水 , 此时水质中的某种元素已经较淡 , 对田石的作用减少 , 所以被浸润的田石比较凝腻 , 颜色也比较黝暗 , 当然各溪的水流量不尽相同 , 这里不过是个比喻 , 或许这样才能解释田黄的成因及上、中、下坂田黄的区别 。

文章插图

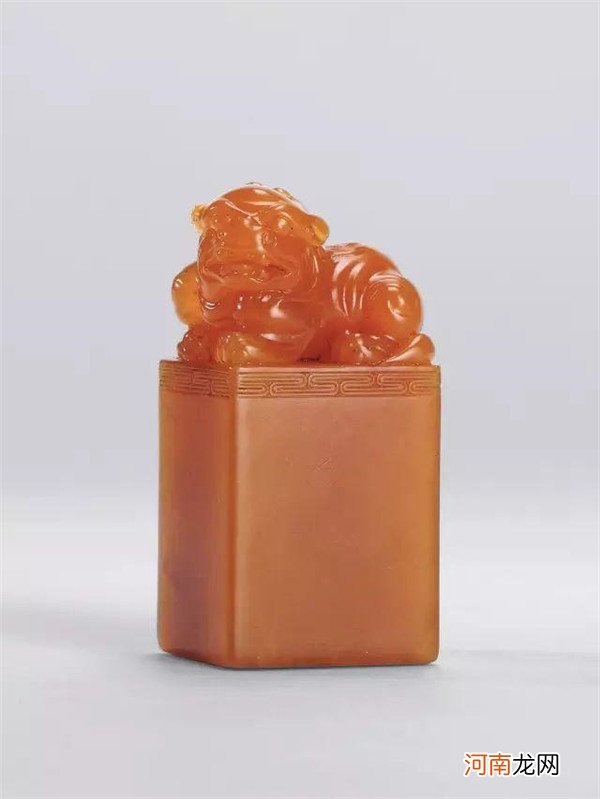

田黄属于“田坑石” , 它的生成环境极为特殊 , 要经过“山、水、田”的三重浸润 , 因而它有山坑石的柔韧、稳定 , 也有水坑石的晶莹、纯洁 , 在色泽和质地上中和了“山坑、水坑、田坑”不同材质特性的美感 , 散发一种凝腻沉稳、温净含蓄的“温润”气质 , 而这种材质特性 , 正是田黄与生俱来的“文化基因” 。

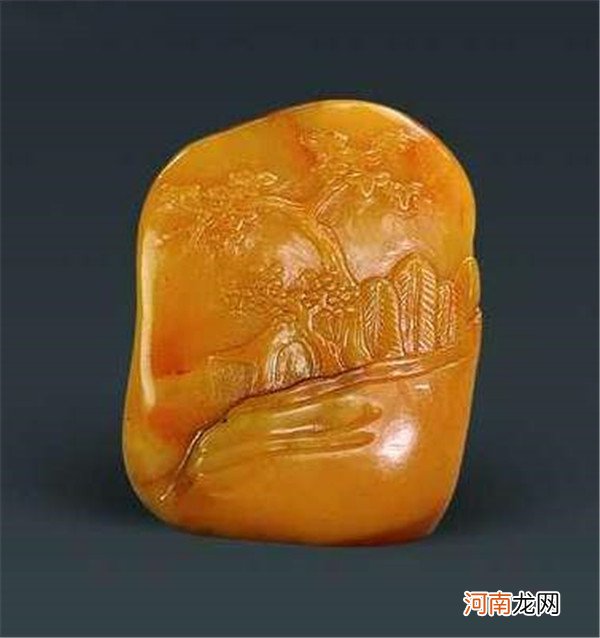

田黄肌理应有萝卜纹 , 在灯光透视下可见 。(1)象萝卜皮内层的纹理 , 网状而且长眼 , 由密渐疏 。(2)像粽粒状 , 如糯米粽子蒸熟后 , 米粒似化未化形状 , 有时也成条纹状 。(3)网眼较圆 , 又断续分散分布 。(4)如东瓜内心纹 , 或明或暗不规则分布 。(5)如水波纹状 。(6)基本上不见萝卜纹 , 仅有少数网状纹 , 是最上品者 。

文章插图

【号称“帝石”的田黄,据说一克就10万】

2013年北京保利春拍 , 一代金石宗师、西泠印社发起人吴昌硕刻的“来修斋”田黄章 , 估价300万至500万元 , 终成 交价为1380万元 。而在2008年西泠印社春拍中 , 此作品成 交价为235.2万元 。此印为吴昌硕为著 名昆曲学者、书法家张充和的祖辈李国芝所刻 。张充和所藏近现代印人印章以吴昌硕居多 , 此章无疑是具代表性的藏品之一 。

由于田黄从挖出到市场经过很多过程 , 到我们手上时基本不可以知道具体是哪个产地出产的 , 所以命名田黄全称多是以皮色 , 颜色 , 质地来命名 , 比如乌鸦皮黄金黄田黄冻 , 也可以按单个特征来命名 , 如金裹银田黄.

文章插图

田黄中的妙逸上品 , 无论是天生的贵胄还是新晋的名流 , 甚至不分盛世还是战乱 , 都是显贵高官们非要得之而后快的 。文人就不一样了 , 他们对田黄的钟爱则是源于价值观——即田黄所含的“六德” 。六德说的是“细、结、温、润、凝、腻” , 人们在看到这样的衡量标准时 , 难免想到女性的种种特征 。秦时的藏家描写美妙的田黄珍品时这样说:“(其)肌理细腻 , 置之玻璃罩内 , 若甘皇后之坐鲛绡帐中也” 。

- “心灵鸡汤”大五福app文章转发月入上万,微信朋友圈暗藏杀机。

- “折腾”开发智力

- 为啥一入园就成了“病宝宝”

- 2岁以内宝宝的“数学启蒙方法”

- 贪吃橘子小心患“橘子病”

- “小人儿”画,自信原创第一笔

- 新入园的宝宝要小心“闹园”现象

- 营养失衡影响宝宝的“质量”!

- “调皮”孩子的7大潜能

- 多吃芹菜会“杀精”!