秦济生|一家三代接力支边的妇产科医生:希望能带给大家想成为妇产科大夫的动力

(健康时报采访人员王艾冰)“我、妈妈和姥姥就是普通的临床大夫,如果我们一家三代的故事,能带给大家正能量或成为一名妇产科大夫的动力,那我真的很荣幸,也很开心。”清华大学附属北京清华长庚医院妇产科医师吕涛健康时报采访人员。

近日,吕涛和妈妈、姥姥一家三代妇产科医生的故事感动了无数网友,20世纪50年代,姥姥为了分娩的女性和婴儿能够活下去而奔赴边疆,20世纪90年代,妈妈为了饱受肿瘤困扰的女性活得更久,而深入肿瘤研究;现在,吕涛努力的动力是让中国的女性能够活得更好。

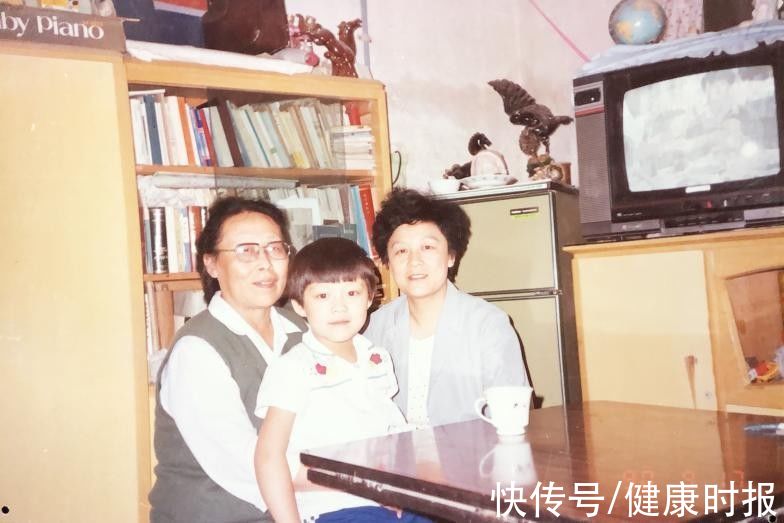

文章插图

吕涛(中)小时候和姥姥秦济生(左)、妈妈廖秦平

为了分娩的女性和婴儿能够活下去

2016年7月,从北京飞往西藏的吕涛是北京市属医院第二批“组团式”援藏队中的一员。这是她援藏故事的开始,也是她对姥姥和妈妈最好的传承,那一年,距离她的姥姥秦济生援助边疆内蒙古已经过去了58年。

文章插图

秦济生在工作中(后)

秦济生,从北京医学院(现北大医学部)毕业的她,1958年,响应国家支边号召,举家扎根缺医少药的内蒙古30年,一生为边疆妇女治病,在她退休时,内蒙古当地的孕产妇死亡率降低到20世纪50年代的1/17。她也因此获得了妇产科界最高荣誉——第二届“林巧稚杯”奖。

那会,秦济生常常借调下乡,有时候一走就是大半年,有一次她推开家门,女儿廖秦平的第一句话居然是:“阿姨,您找谁?”秦济生负责组建卫生院并出诊,经常赶夜路、坐牛车、走山路,顶着狂风担着风险去给农牧民老乡接生。每当有病人拿着家里的土特产要来感谢她时,她都坚决不要。“经常是一个非要给,一个就是不收,看着跟‘打架’似的。”廖秦平说。

谈到姥姥,吕涛有很多话要说,但她记得最清楚的一句姥姥曾经说过的话是,“妇产科大夫能切切实实为女同胞解决疾病问题。”这是姥姥最常挂在嘴边的一句话,也是她一直以来的信仰。

为了饱受肿瘤困扰的女性活得更久

【 秦济生|一家三代接力支边的妇产科医生:希望能带给大家想成为妇产科大夫的动力】除了姥姥,吕涛还有一个偶像和榜样,也就是她的妈妈、北京清华长庚医院妇产科主任廖秦平。内蒙古出生的廖秦平在21岁的时候幸运地搭上了恢复高考的“第一班车”,考取了和母亲秦济生同一所医学院校。大学毕业后,成绩优异的廖秦平获得了前往北大医院任选专业的资格。面对这次机遇,同学们都纷纷选择大科室、感兴趣的科室作为自己事业崭新的起点,唯独她毅然选择了又苦又累的妇产科,而且这一干就是30多年。

文章插图

廖秦平在北京清华长庚医院带领妇产科团队开展义诊活动。

“我那时候发自内心地感受到,女性非常不受重视,地位很低,真的太悲哀了。”廖秦平表示,“实习的时候,我亲眼看到,一名农村妇女被诊断为癌症,当她的丈夫听说治疗费用后扭头就走。我们冲上去追问他,这位农村汉子说,‘家里实在没钱给她治病。再说了,我回去花几百块就能再娶个媳妇。可是给她治病要花一两千元,就算卖了房也不够啊。’”

现在,廖秦平专攻的妇科肿瘤的诊断及治疗,手术技巧娴熟,尤其擅长各种疑难棘手的肿瘤治疗。其治疗水平在国内领先,部分肿瘤的治疗已达世界先进水平;针对我国某些发达城市子宫内膜癌发病率逐年增高的状况,廖秦平率先在国内组织开展子宫内膜细胞学筛查子宫内膜癌的工作,并提出建议在我国城市和经济发达地区40岁以上及有子宫内膜癌高危因素的女性进行子宫内膜癌的筛查;还一直关注妇产科感染性疾病的诊治,针对我国妇产科感染性疾病研究领域的诸多空白以及国内外的差距,自上世纪90年代中期起,以廖秦平教授为学术带头人的感染专业组就着手针对细菌性阴道病(BV)、外阴阴道念珠菌病(VVC)等妇产科感染性疾病做了深入的研究。

- 一家人|否认生二胎后霍思燕女儿曝光,嗯哼在节目中说漏嘴被杜江打断

- 经济|东北地区生孩子都很“佛系”,一家只生一娃是标配,还更宠爱女儿

- 第三代试管婴儿PGT筛查有哪些优点和缺点?

- 马统钙|孩子叫“马统钙”,看完父母名字后,网友:不是一家人不进一家门

- 奥运|恭喜吴敏霞!二胎将出生,与老公击掌庆祝,豪宅重装迎接一家四口

- 有趣!福建一家人让刚出生的宝宝给自己“抓名字”,网友直呼好听

- 小宝|一家四口的“睡姿”让人捧腹,网友:这孩子怕不是充话费送的?

- 一坏坏三代!3女人利用孩子掩护偷走5件女装:这一课,做父母前

- 三代试管囊胚筛查通过率有多高?

- 吉林三代试管移植成功的决定因素有哪些?