孩子|青未了|“野生”的孩子

文/姜晓彬

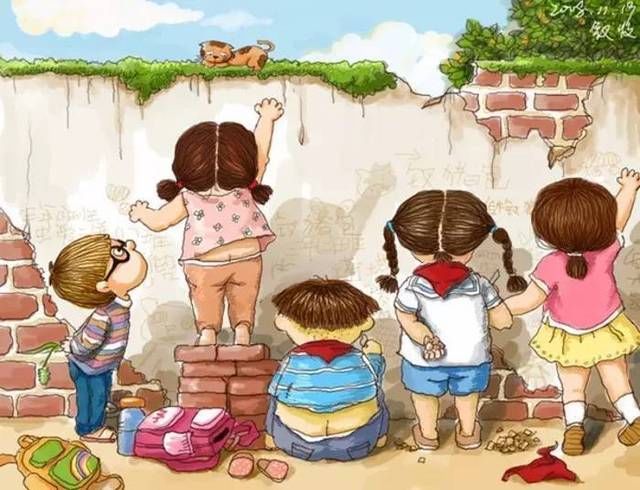

文章插图

你听说过“”野生”的孩子吗?七十年代之前出生的农村孩子们便是。别的我不知道,但我清楚1970年以前出生的孩子处境更是困难,那个年代的农村孩子们,可以说是野生的孩子。那个时候农村劳力都在生产队挣工分,天不亮就要出工,为了挣那个不到5分钱一个的工日,也为了一个年底的“五好”和“吃余粮”,很多的农村妇女不顾怀孕的身体也要跟着丈夫下地挣“工分”,有时候自己到了预产期还不知道,孩子生在野地里的事情也是偶有发生,农村出生的孩子因为医疗水平低,加上营养跟不上等各个方面,往往很多的孩子就夭折了。

野生的孩子,出生于田野乡村之间,玩耍于山岭荒坡之上,成长于陋巷与原野上。两三岁的时候就被劳作的父母放在田间地头自己玩耍,饿极了就抓着泥土往嘴里吃,小孩子知道什么啊,有时候鸡屎吃到嘴里父母也不知道,因为文化水平和生活条件等各方面的原因,人们的素质很低,农村邻里之间、夫妻之间,家庭之间,打架斗殴的事情经常发生。谁家丢了东西,一只鸡或者是一件生活物品不见了,人们的第一反应就是被人偷走了,于是乎,带上案板,拿着菜刀,一路跳骂着,到大街上“嚼街”去。那个时候骂街就是“农村一景”。“悲剧就是将人生的有价值的东西毁灭给人看。”这是鲁迅在论及悲剧社会性冲突时说的一段话,不经历过这些现实,就理解不了鲁迅先生说的这句话。

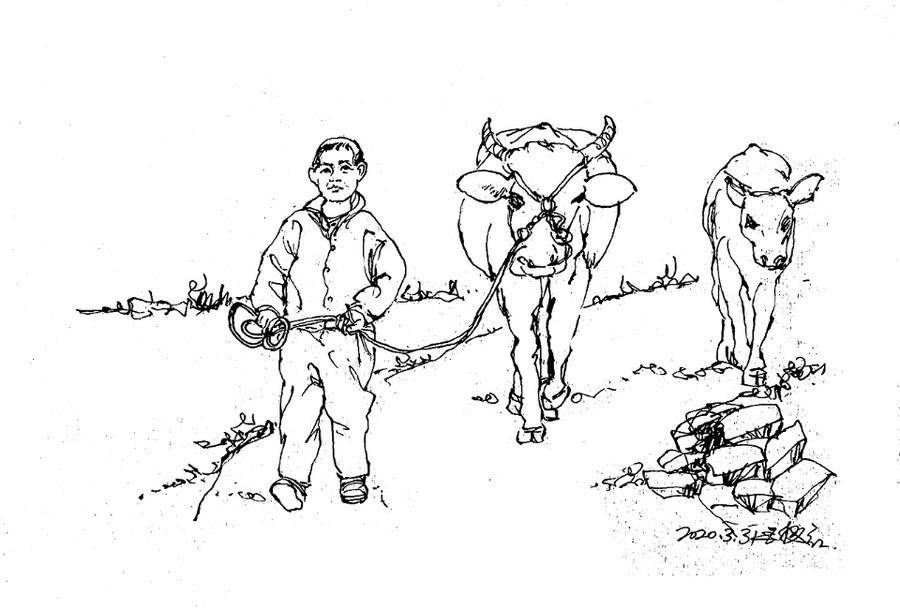

文章插图

【 孩子|青未了|“野生”的孩子】我们就是生活在这样环境的一群“野生的孩子”,到了五六岁的时候,夏天我们就光着屁股在浚河里面翻腾打闹,每年夏天浚河里发大水,我们就在树林沟汊里面“捞鱼摸虾”,好像是天生的水性让我们从来都不怕洪水。我们“雄赳赳,气昂昂”的跨过村里的藕塘,拿着自制的渔网,直奔村南的浚河,那里才有大鱼和老鳖,一个猛子扎下去,两个河蚌摸上来。最喜欢的就是等河水退去,在平邑县万亩浚河里面,一个个来不及逃走的各种白花花的鲢鱼、窜条子、沙里趴成为我们的“战利品”,夕阳西下,带着鱼篓就回了家。炊烟袅袅中,一家家炖鱼汤的浓郁香味飘在乡村的上空。

春天来啦,野生的孩子们背上柳条筐到野地里挖野菜,到浚河树林子采摘新鲜嫩绿的槐花叶炒“渣豆腐”,清明时节,拧一支“柳哨”,扎一个“柳枝帽子”,割许多的野草回家喂羊喂兔。夏天来啦,割麦打场拉辘轳,下河摸鱼,上树端鸟窝,然后几个伙伴,扛着杆子戳“马蜂窝”。我经常想起,那个时候的铜石镇姜家庄真大,南有一大片一大片的白沙滩,野生的大雁、白鹭、天鹅在那里扎堆,西北就是一大片的阴森森的森林,白天一个人都不敢进去,里面有野狼,我们小伙伴在这片大森林和沙滩里面刨“香附”挖“甜杆”,调皮地对“接骨草”。采蘑菇,拾“地皮(草菌)”,逮“结了龟”。一晃几十年过去了,日东高铁、新台高速在我们姜家庄村穿村而过,河沙的无休止的采挖,已经让原生态的村庄变了模样,不知道这是现代文明的欣喜还是悲哀。

文章插图

我们是一群野生的孩子,在自然里生,在自然里长,我们在风雨里呐喊,在白浪滔天的河水里搏击,在倾盆暴雨里面收割粮食,与老天爷“抢饭吃”,在冬风凌冽中,把一棵棵冻得邦邦的大白菜抱回家,我们在漆黑的冬夜中,打着“马灯”,连夜奋战,刨地瓜、分地瓜、擦地瓜干,在月亮底下或者是伸手不见五指的夜晚拾地瓜干,冻得哆哆嗦嗦,饿的牙打战战,流着鼻涕,和着被镰刀割破的鲜血,咽下去,撑下去,能够在那个艰苦的年代里活下来,真不易啊。

- 苏宇航|新月热线丨“早恋”会引起心理问题吗?孩子“早恋”家长该咋办?

- 二胎有必要要吗?年龄越大,越觉得孩子多的美好和幸福

- 若孩子不遵守幼儿园的“潜规则”可能会吃暗亏,家长要提前做准备

- 怀孕期间|孩子出生时,体重越接近这个数,智商或许会越高,看你家娃符合吗

- 蔬菜|若孩子不遵守幼儿园的“潜规则”可能会吃暗亏,家长要提前做准备

- 面对孩子说谎,你是怎么教育的?这样引导比打骂更有用

- 父母|孩子14岁以前,若有这三种表现,说明有“早熟”的苗头,别忽视了

- 脾胃|娃常吃3种水果,脾虚积食不长个,提醒:做好3件事,孩子能长高个

- 妇产科医生|生孩子到底有多痛?“无痛分娩”应不应该打?

- 抚摸孩子的哪些部位可以化解情绪(收藏版)