中国现在已有14亿人口,文盲率达4% 。而新中国成立之初,中国的文盲率高达80%,在农村这一占比竟然达到了95% 。也因此发生过一些令人啼笑皆非的事 。

文章插图

1949年初秋,有一封紧急的密信送到了黑龙江某村的村长手里,但是村长不识字,他就连夜挨家挨户找识字的人来读信,终于叩响了一户秀才的大门 。秀才接过信一看连夜逃跑了 。原来他就是信中所说的“凶手” 。

这是严峻的现实 。中国人民虽然已经翻身当了主人,可是很多人却大字不识一个 。当时的中国大陆4亿多人口,要想让这4亿人口能够真正地享受到教育资源,放眼望世界 。毛主席做了一个造福后代的重要决定:扫盲!

毛主席一生热爱读书,手不释卷,他深知文化对一个民族的发展的重要性 。早在抗日战争取得胜利的关键时期,毛主席就在陕甘宁边区提出“没有文化的军队是愚蠢的军队 。”他意在强调我们的军队应该也必须做好文化教育工作 。

1929年,毛主席在起草“古田会议”的时候,对红四军的文化教育问题提出了明确的要求,每个纵队内都设立青年士兵学校 。1939年,他更是在延安发起了声势浩大的学习运动,军队里陆续出现各种学习小组 。

文章插图

在延安干部教育大会召开时,毛主席说道:“有些营长、连长不但文章不会做,很多东西也不知道,战士反而比他们高明 。”随后,在军队内外,广泛开展了扫盲教育工作,比如在延安设置司令扫盲班,还有一些冬学、识字活动 。1939年年底,毛主席提出,应该大量吸收知识分子加入我们的军队,他要将军队的“笔杆子”与“枪杆子”结合在一起 。

1944年,毛主席在提出打倒日本帝国主义的时候给出了三项重点,文化排在第三位 。对于当时的中国而言,能够打赢战争、提高生产是当务之急,随后文化就要提上去 。

为了推广识字组,毛主席还在军队中提出一个“手巾鼓励法”,顾名思义,凡是能够在识字比赛中成为模范的,就能拿到几个毛巾作为奖励,这对大家而言的确是一个积极不懈扫盲的好方法 。就是这样毛主席始终坚持如一地反复提醒和教育大家,把文化搞上去 。

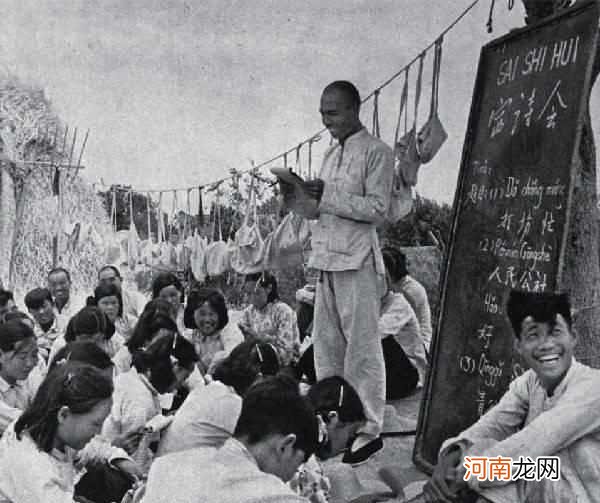

文章插图

在开国大典前夕,时任华北大学的校长吴玉章于华北的农村地头展开了一场文盲调研 。调查结果出来后,形势十分严峻,他立刻给毛主席写了一封信,表示“扫盲要点是进行文字改革” 。毛主席收到来信后十分重视,让郭沫若、茅盾、马叙伦等人进行一番研究 。

新中国成立后,毛主席立刻将“扫盲”这一运动普及到了全国 。《毛泽东选集》第一卷中,毛主席就有提到“中国历来只有地主有文化,农民是没有文化的 。”但是当时我国农村人口的占比90%,试想一下,若这90%的中国人目不识丁,新中国该如何与西方国家做生意?又该如何发展工业?

所以有学者提出,毛主席的这一决定,让中国人民享受到了“人口红利” 。在那样的年代里,为了不让中国人口多数沦为廉价劳动力 。毛主席将这场大规模的扫盲运动从新中国成立之初一直持续到50年代末 。

文章插图

【建国初期,毛主席高瞻远瞩做此决定,几十年后,中国挺立世界潮头】1951年,西南军区在全军1.26万名战士中试行《速成识字法》,在取得了显著的成果后,便在全国推广开来,并将扫盲的标准定为识字2000个,对简单通俗的书报要有能力阅读,而且还能动笔写上个三五百字的短篇文章 。至于老师的身份识别,只要能够识字就可以,这就形成了很好的学习风气,“全民学习”、“共享学习”的热烈场面在神州大地上随处可见 。

- 怀孕初期健康方面注意事项

- 为什么怀孕初期体温升高

- 怀孕初期有哪些需要注意

- 怀孕初期肚子疼是为什么

- 怀孕初期左侧肚子疼是怎么回事

- 怀孕初期右侧肚子痛是怎么回事

- 解决怀孕初期肚子疼的方法

- 五代十国初期割据河北的赵国,后来怎么消失的?

- 怀孕初期、中期、后期的孕妇胎教音乐大全

- 皮肤过敏的初期症状有哪些呢