宋钧瓷的“棕房”孔众说不一 。有的呼其为“针孔”、“针眼”,有的叫做“橘眼”,有的称其为“猪毛孔” 。宋钧瓷的釉表小孔虽然很少,但小孔的内部空间较大,不是直上直下的“针孔”、“针眼”或“猪毛孔”,将其称为“棕房”更为形象确切 。在50倍放大镜下仔细观察其釉面小孔表明,孔内径向长度可达孔口直径的4—6倍,较大的“棕房”孔洞可以从洞口直接观察到胎体 。同时,在釉面小孔四周分布有疏松的褐色颗粒杂质 。釉层中气泡的数量和大小不同,单色乳光釉中气泡多,但尺寸小,直径一般在0.05—0.1毫米之间 。对釉层横断面的显微镜观察表明,绝大多数气泡似乎是在坯釉界面上产生的 。气泡形成的初期数量多而尺寸小,直径一般在0.02—0.06毫米之间,这些小气泡随后逐渐合并成较大的气泡向表面移动,其中一部分从表面溢出,在釉面上留下约0.5—0.8毫米的‘针孔’ 。“棕房”的形成是胎内气泡携带胎表“护胎釉”杂质上升过程中,不断合并成较大的气泡,到达釉面后,因气泡内含有杂质使表面张力减小,在冷却过程中,气泡内压力大于烧成环境压力的情况下破裂,并将杂质颗粒带到破口四周,由于周围冷却的釉料不能及时补充,形成如前所述的“棕房”;没有破裂的在釉中距釉表较近的含“护胎釉”杂质的气泡,使釉色呈现浅褐色圆点 。而在烧成过程中,釉内产生的气泡,虽然也在不断合并成较大气泡,但是大多数气泡内由于不含过多杂质,气泡表面张力较大,能够耐受住烧成环境压力,因此能大部分存留下来,形成晶莹剔透的“水眼”;个别破裂的釉内产生的气泡,在釉表留下凹陷小点 。

文章插图

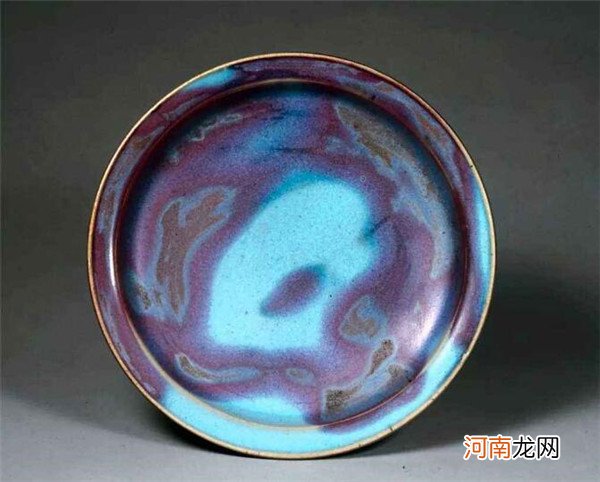

北宋官窑钧瓷的发色和纹理大小和分布,都难以做到人为控制而恰到好处,是北宋瓷艺的最 高工艺水平的体现 。这批钧瓷工艺早已失传,而窑址也随冰冻积水而下沉 。“纵有家财万贯,不如钧瓷一片” 。可见当时钧瓷产生的轰动效应 。于是各地群相仿效,窑口林立,但至今仍然不得要领 。至今,研究文章汗牛充栋,考古窑口不计其数,因都未见过这批北宋官造钧瓷,也只能是管中窥豹了 。1955年,禹县(今禹州)陶瓷厂开始研制、探索湮没已久的钧瓷胎釉的基本配方与烧成技术,不仅烧制出玫瑰紫,海棠红、天青、月白等传统色釉,还发展了十多种花釉,并增加了现代日用器皿、艺术陈设瓷等新品种 。

明钧瓷除上述釉色外,还有天青色点缀紫斑的情况 。其胎土为灰、褐黑色,极细腻 。造型模仿宋钧,有琮式瓶、玉壶春瓶、高脚盘、荷叶盖罐、荷叶大盘、鼓钉洗等 。胎体坚致下坠沉重,大多属于陈设瓷 。釉面平滑光亮 。其紫斑红如鸡血,散杂着蓝紫纹络 。施釉至足墙上际,底也施釉且底釉多含糊米色,和宋代偶有虾青色不同 。釉面纹络为密集状下淌泪痕纹 。瓶罐类胎内有螺旋纹和乳突痕 。其中最有特征的地方是口沿边角器内存在密集铁晶花(或称铁锈花) 。肉眼看为一个个小亮斑,但用30倍放大镜看,这些铁晶花呈现花瓣如一朵朵盛开的银亮色花 。这一明显特征在历代钧瓷中为独 一 无 二者,也成为后代瓷不可仿因素 。

文章插图

钧窑在宋元时期曾经在北方地区广泛生产,窑场的数量达到数百个 。但其核心生产区域是在古代钧州(今河南省禹州市)范围内,禹州市是河南省古瓷窑址最多的县,对禹州境内古窑址的全面调查、从1964年开始,截止到1984年底,禹县境内共发现窑址150多处,也是全国古窑址最多的县之一 。钧窑瓷器最早的生产地点、生产御用钧瓷的钧官窑遗址都位于禹州境内,使禹州成为钧窑当之无愧的中 心产区 。这些窑场的产品以供应周围地区的民间日用器物为主,在其生产的高峰阶段以“贡御”著称 。禹州境内的窑址具有产地分散,规模不大的特点,具有比较典型的家庭作坊式的生产特点 。

- 教宝宝识字的四妙招

- 文化瑰宝-建盏

- 田黄现在的市场价格为何如此之高

- 启动孩子学习的间接兴趣

- 激发孩子潜能发展的原动力

- 陨石你见过么?

- 怎样防止宝宝被讨厌的蚊子叮咬呢

- 心中有了你,从此不孤单

- 宝宝对牛奶过敏怎么办

- 充足的睡眠对婴儿健康有利