景德镇生产的元青花距今已有超过650多年的历史 。历史上没有关于元青花的记载 , 世人对元青花瓷器的认识 , 始于珀希瓦尔·大维德爵士收藏的一对有“至正十一年”(1351年)铭的青花云龙纹象耳瓶 。(当然这里也出现过一个很知名的故事 , 当时琉璃厂的中国古董商没人敢认元青花!)

文章插图

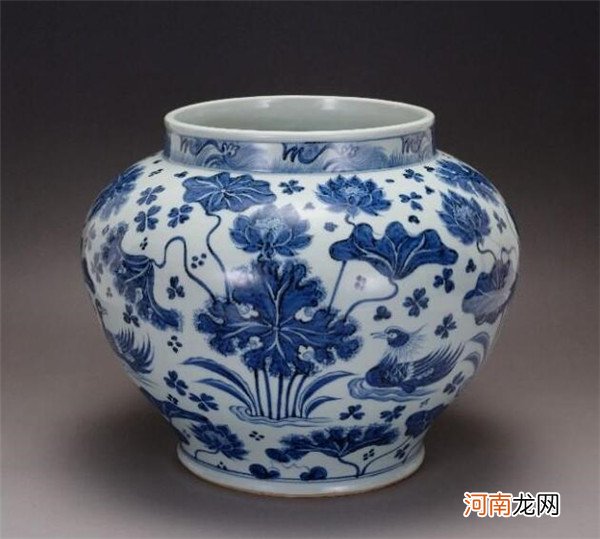

真正上乘质量好的元青花 , 釉色很有特点 , 能感觉出幽兰绽放、靓丽坚硬 , 胎釉结合平滑细腻 。普通元青花的釉同样有着一种气质 , 简单说可以用一个“润”字来形容 , 仿品元青花的釉则可以用一个“嫩”字来表达 , 这需要一定条件、一定时间去观察培养锻炼 。

元青花瓷器因其与中国传统瓷器在色彩和纹饰绘画上有着鲜明的特点 , 所以也迅速流行开来 。但由于制造成本和官方的控制 , 导致价格很高 , 在国内和国外只局限与上 流社会、寺庙和商业阶 层 。即便是远在非洲的肯尼亚出土的非常普通的日用元青花瓷器 , 也是仅 限于重要遗址和有身份的墓葬区域当中 。

文章插图

元青花却是我国瓷器中璀璨夺目的一颗珍珠 。有趣的是 , 各个不同历史时期 , 如明、清直至民国 , 仿元青花瓷器几乎没有 , 因为元青花瓷器当时资料和器物都很缺乏 , 况且看到的元青花瓷器上也很少书写纪年款识 。因此 , 在元末明初青花瓷器的断代界限上 , 也每每是仁者见仁智者见智 。到了明朝永乐、宣德时期 , 又是中国青花瓷器的高峰之一 , 后人中爱好者和牟利者都很关注明朝永乐、宣德的青花瓷器 , 却忽略了元青花才是真正一座尚未开发的宝藏 。一直到上世纪七、八十年代 , 仿元青花瓷器才出现 。

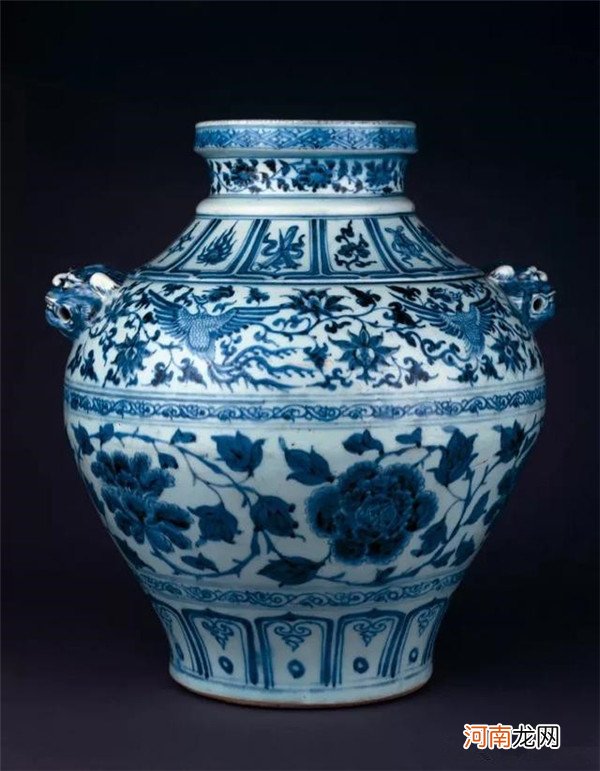

元青花是在元朝创烧成功的真正意义上的釉下彩 , 在当时是一种贸易产品销往世界各地 , 我国是普遍使用元青花产品的重要地区之一 , 民间有元青花的真品这是事实 , 但是 , 元青花仿品是景德镇在1981年开始 , 仿品的量要远远大于真品 。这件铺首尊在造型上是比较典型 , 但在纹饰之间的布局上有些不是很协调 , 虽然绘画的比较像 , 但还是从笔触中看出与真品绘画流畅技巧有差别 , 底足漏胎痕迹更加明显暴露出与真品的差别 , 从口沿处看到整体的底釉没有真品的硬朗宝光的润色 , 还看到有做旧留下痕迹 。

文章插图

元青花瓷器鉴定能力的真正具备 , 不是光靠理论和图片资料学习 , 需要大量接触不同的馆藏器(最 好上手研究) , 大量接触窑址出土标本和各个地域、各个地层、各种环境下出土标本对比研究 , 才能具备一些这种实际经验 。还有一项更重要 , 那就是玩命的研究各个层次、各个时期的高仿品和各种做旧特性 。真假“黑白两道“通吃 , 才会真正具备鉴定能力 。与时俱进 , 实践再实践才是永远检验真理的唯 一标准 。

【难得一见,元青花】元青花瓷造型独具特色 。从制作工艺上看 , 此时出现了胎体厚重的巨大形体 , 如大罐、大瓶、大盘、大碗等 。但也有精细之作 , 如胎体轻薄的高足碗、高足杯、匜、盘等 。在元代社会 , 青花瓷还没有成为宫廷或人们日常生活的必需品 , 除酒具、明器外 , 主要产品是对外输出 , 因此元青花瓷的造型有一定特殊性 , 其原因乃是为了满足不同地域、不同生活习惯使用者的需要 。如大罐、大瓶、大盘、大碗是为了适应伊斯兰国家广大穆斯林席地而坐、一起吃饭的习惯而特别生产的大型饮食器皿 。而元时生产的小型器皿如小罐、小瓶、小壶则多销往菲律宾 。根据考古资料可知 , 许多小件元青花瓷都是当年为满足东南亚人陪葬需要而制作的外销商品 。除了外销 , 元青花生产者对内为了符合元代社会生活习俗还生产了中小型瓶、炉、笔山、高足碗、连座器等 。

- “纳斯达克巨鲸”:软银被曝购入40亿美元科技股看涨期权引发交易狂潮

- 拿什么赞美你,元青花!

- 提醒:宝宝微量元素不能乱补

- 怎样给孩子正确补充锌元素

- 名声在外的元青花到底为何物?

- 未来猪企或将面临一场灾难?猪价会降到10元/斤以下吗?

- 南宋“淳熙元宝”背“利”篆书铁母 淳熙元宝值多少钱

- 长城一元硬币单枚值几百上千 长城一元硬币值多少钱

- 元宵节花灯制作方法

- 格力电器:已耗资26.3亿元回购股份