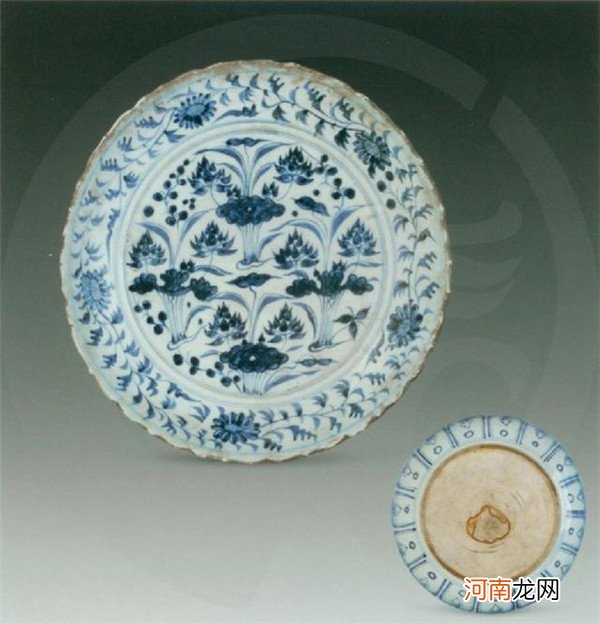

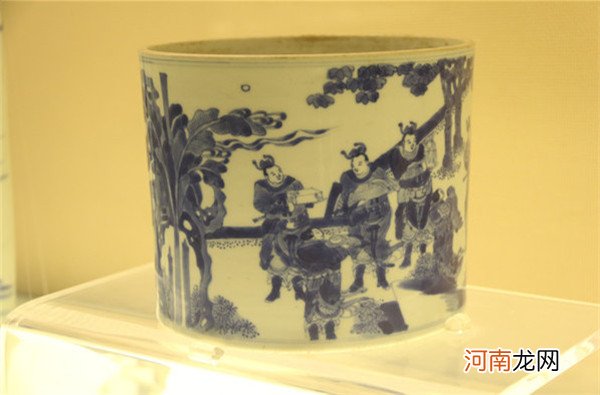

很多人见过元青花真品之后,总结出元青花的一些特征,比如苏料的铁锈斑、凹陷、锡光、晕散、底部釉斑、火石红、麻仓土等等,应该说这些都是实事求是的,是学习研究元青花特别值得参考的,但并不是所有元青花都同时具有上述特征,比如很多铁锈斑是没有锡光的,不是一定都有晕散现象,也有的底部也是没有釉斑的,有的青花料墨重的地方也没有铁锈斑,有的底部露胎处也没有火石红,等等,特别是元青花胎,我看到很多专家、很多书上都说元青花是大器精、小器粗,一件瓷器的精与粗主要体现在两个方面,一个是胎、一个是画工,就胎而言,也不是大器就精、小器就粗,经过和反复对比和研究,发现元青花胎的精与粗不是根据大小来定的,而是根据用途来定的,普遍来讲,用于盛酒的梅瓶、大罐的胎相对较粗,表现出来一是釉面棕眼较多、二是底部胎的孔眼较多,用于装食物的器皿的胎就相对要细很多,特别是元青花大盘,胎都特别细腻,很多小件器皿的胎也很细腻,比如大碗、壶等,不是专家讲的小件都很粗,如果食用器的胎太粗,釉面有棕眼,底部有孔洞,用一次两次不要紧,用得多了,那些地方都会积垢污,既不卫生也不雅观 。我们切不可小瞧了古人的智慧 。

文章插图

时至今日,国内大多数元青花的收藏家却笑不起来,近二三十年间,与城市建设相伴的掘地运动,使大量深埋地下的元青花重见天日,随即散落在民间 。此时,国人还未真正认识到收藏元青花的价值 。直到2005年那一次举世瞩目的拍卖,国内的元青花开始大量浮出水面 。然而,面对这些无历史记载、无传承记录的古瓷,专家的不认可,让看似热闹的收藏元青花陷入尴尬 。

元青花瓷以鲜明的视觉效果,给人以简明的快感 。以其大气豪迈气概和艺术原创精神,将青花绘画艺术推向顶峰,确立了后世青花瓷的繁荣与长久不衰 。

文章插图

元青花有不挖足的平底器,大器和小器都有 。不挖足的原因可能有多种 。目前所见的平底器,绝大多数底外圈均斜削一刀 。偶尔有不斜削的,估计是该器漏挖足 。

元青花不仅是元青花普通玩家没有接触过、包括很多专家他们也没有接触过!但是、很多大藏家还是可以识别滴!

【元青花鉴赏要素,从此不只会看热闹,更会看门道】

文章插图

上世纪80年代中后期开始兴起了元青花热,这是有缘故的 。首先,国外由于大维德基金会那对元青花象耳瓶已广为人知,人们知道元代有那么美丽的青花瓷 。其次,偏偏是80年代国内出土了一批元青花器(总数不足百件),中国本土也存在元青花 。以往,由于故宫和上博,南博这样的博物馆也没有元青花器,再加上中国历代陶瓷书上均无元代青花器生产的记载,因此,“元青花”并没有作为一个心理对象存在了 。其二,海外的拍卖和日本的收藏界对元青花的推崇,使得国内收藏界也为之垂涎 。

据悉,除了景德镇外,云南的玉溪窑、浙江的江山窑等地也遗存有一定数量的元青花 。北京故宫博物院一位陶瓷专家告诉《世界新闻报·鉴赏中国》周刊采访人员,元朝时云南玉溪窑等地烧制的是青釉青花,精美的白釉青花基本都是在江西景德镇烧制的,其他窑非常少 。其他瓷窑所产的元青花,在颜色、纹饰等方面都远逊色于景德镇的青花瓷器 。

- 网赚项目 转发金鼠网app文章赚钱,保底日赚50元

- 元青花鉴定一篇文带你看懂元青花的前生今生

- 透视钧瓷鉴赏之乱源

- 田黄的鉴别鉴赏及历史成 交价位

- 元青花鉴定要点,藏友谨记,切莫打眼

- 陆道培医疗完成超亿元 B+轮融资

- AI公司“实在智能”完成两轮近亿元融资

- 键嘉机器人完成超亿元人民币B轮融资

- 提供企业管理解决方案,鑫蜂维获至临资本近亿元A轮融资

- 趣店2020年二季度净利润1.79亿元