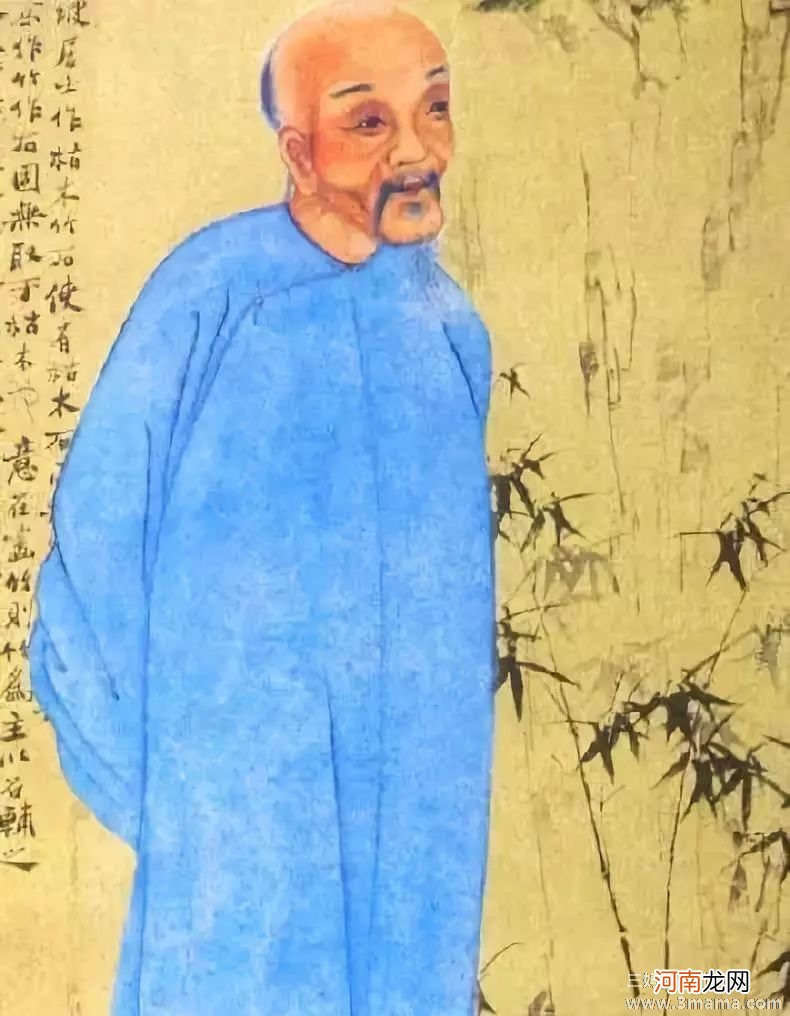

文章插图

郑板桥是清代箸名的书画家、诗人 。他的书画书法皆享有很高的声望,被人称为三绝 。

郑板桥名燮,字克柔 ,号板桥,晚年署作板桥老人,江苏兴化人 。

三岁丧母,生活贫困 。

五十岁以前,读书、教书、卖画;乾隆七年(公元1742年)考中进士 。在山东潍县、范县(今属河南)作了十二年知县 。勤于政事,政绩显著 。后因荒年主张赈济饥民而得罪官绅,六十一岁,辞官回到家乡,以卖画为生 。

他到五十二岁时才有儿子,起名小宝 。他对小宝十分喜欢 。为了把儿子培养成有用的人才,他非常注意教育方法 。

【郑板桥爱子必以其道】郑板桥被派到山东潍县去做知县,将小宝留在家里,让妻子及弟弟郑墨照管 。郑板桥看到当时富贵人家子弟,又担心自己的儿子被娇惯变坏,所以他身在山东,而心念在家的儿子 。他总想把儿子小宝委托堂弟郑墨帮助照管,会比自己更娇惯 。所以,他从山东不断写诗寄回家中让小宝读 。锄禾日当午,汗滴禾下土 。谁知盘中餐,粒粒皆辛苦 。

昨日入城市,归来泪满巾;遍身罗绮者,不是养蚕人 。

二月卖新丝,五月粜新谷;医得眼前疮,剜却心头肉 。

九九八十一,穷汉受罪毕,才得放脚眠,蚊虫跳蚤出 。小宝在母亲的带领下,一遍又一遍地背记着这些诗句,从而明白了许多人生的哲理 。

“娇子如杀子”,这是多少人用血泪换取的经验教训 。当郑板桥听说在家的小宝常常对孩子们夸耀:“我爹在外面做大官!”有时还欺侮佣人家的孩子 。郑板桥立即写信给弟弟郑墨说:

“我五十二岁才得一子,岂有不爱之理!然爱之必以其道 。”必定要有爱子的办法 。“以其道”是真爱,不“以其道”是溺爱,溺爱不是真正的爱 。所以,他要弟弟和家人对小宝严加管教,注意“长其中厚之情,驱其残忍之性” 。弟弟和家人按照郑板桥的意愿对孩子进行教育,收效很大,就给郑板桥写了封信,讲了孩子的长进,并说,照此下去,长大之后准是个有出息的人,能像你一样,当个官儿 。

郑板桥看了这封信后,觉得弟弟对小宝太姑息了,这样做对孩子并没有什么好处 。于是,立即给弟弟郑墨复信说:我们这些人,“一捧书本,便想中举,中进士,作官,如何攫取金钱,造大房屋,置多田产 。起手便走错了路,越来越作坏,总没个好结果” 。他还说:“读书中举、中进士、作官,此是小事,第一要明理作好人 。”这里所说的好人,是品德修养高尚的人,是有益于社会的人 。

小宝长到六岁以后,郑板桥就把小宝带在自己身边,他亲自教导儿子读书,要求每天必须背诵一定的诗文,并且经常给小宝讲述吃饭穿衣的艰险,并让他参加力所能及的家务劳动 。学洗碗,必须洗干净 。到小宝十二岁时,他又叫儿子用小桶挑水,天热天冷都要挑满,不能间断 。由于父亲言传身教,小宝的进步很快 。当时潍县灾荒十分严重 。

郑板桥一向清贫,家里也未多存一粒粮食 。

一天小宝哭着说:“妈妈,我肚子饿!”妈妈拿一个用玉米粉做的窝头塞在小宝手里说:“这是你爹中午节省下的,快拿去吃吧!”小宝蹦跤着走到门外,高高兴兴地吃着窝头 。这时,一个光着脚的小女孩站在旁边,看着他吃 。小宝发现这个用饥饿眼光看的小女孩,立刻将手中的窝头分一半给了小女孩 。郑板桥知道后,非常高兴,就对小宝说:“孩子,你做得对,爹爹真喜欢你!

郑板桥对于女儿也非常关心 。在他的影响和熏陶下,女儿在诗画方面也达到了相当水平 。眼看女儿就到出嫁年龄了,还未找到合适的对象 。他主动为女儿选择了对象,并且一反婚事大操大办的传统,自己亲自将女儿送到男方家里,让男方家人做了几个小菜,以示庆贺 。当他要返回时,才告诉女儿说:“这就是你的家,你就安心在这里过吧!

- 高烧宝宝补充水分最必须

- 信用债违约潮殃及A股?历史数据显示无必然联系

- 给宝宝喂药必备的4大用品

- 产前准备清单大全及入院分娩必知常识

- 磁州窑必定会成为未来拍卖市场的新宠

- 教育孩子把握机会有必要

- 胖圆脸美眉必备的五款瘦脸平分长卷发发型

- 产后八大检查 务必面面俱到

- 今晚报数字报刊:

- 身体乳和磨砂膏的区别 磨砂膏必须配合身体乳吗