【钧窑鉴定的内容及其具体步骤】钧瓷起源于河南省禹州市神垕镇,那里地处山区自然资源丰富,有 “ 南山煤,西山釉,东山瓷土处处有 ” 之传说 。据实践,生产钧瓷如果离开这些条件,在任何国家都不会成功 。

文章插图

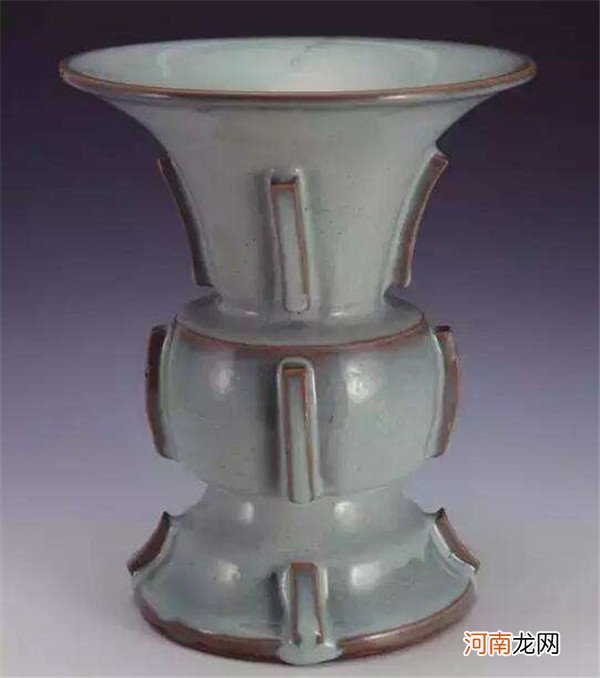

中国宋代的五大名窑之一钧窑烧制上,那绝 对是相当契合了 。钧窑正是以独特的窑变艺术而著称于世,釉面在高温烧制中形成千姿百态的图形,正是这种烧制结果的不确定性,使钧瓷的美千变万化、独树一帜 。似真似幻,变化莫测的“钧瓷”,往往引起人们无限的遐想,每一抹色彩也孕育出每一件钧瓷不同的意境 。

民国许之衡《饮流斋说瓷》中讲:“钧窑之釉,扪之甚平,而内现粗纹,垂垂而直下者,谓之泪痕;屈曲蟠折者,谓之蚯蚓走泥印,是钧窑之特点也 。”这里非常清楚地指出宋钧瓷包含有两种主要纹络,一为泪痕纹,一为蚯蚓走泥纹 。蚯蚓走泥纹是一种线状纹,在釉表呈现的是线状曲折态,实际可见有稍宽稍细之分(一般宽小于2毫米),线形态明显 。一般于器内表面多见 。按照理论界说法,属于烧瓷时器胎内表裂隙被流釉填充冷却后所形成态 。泪痕纹是一种烧瓷时釉内现出的多点状密集态纹络 。这种纹络其密集点状都带有下垂渐渐变小变尖的小尾巴,每一个点就似泪滴下流 。无数个类似泪滴的点聚集于外表,形成一种整体的密集状花纹 。这种泪痕纹由于加工时的差别,点状下滴的形态不一定都统一 。有的表现得很充分,很像泪滴 。但有的只是形成密集的点,下淌的状态并不很充分,即加工时,还未来得及下淌,就已经凝固成一个个碎点没尾巴了 。这样的泪痕纹虽然也叫泪痕纹,但比起表现充分者要稍逊一些 。

文章插图

钧窑杰出的工艺成就,是在科学配好胎、釉的基础上,烧成过程中合理的控制火焰气氛的变化,利用氧化和还原气氛,由同样的釉料釉色而成为深浅不一的窑变色彩 。基本上的钧窑的窑变都是偶然,可以说百件只有一两件能产生窑变,因为当时的制造工艺是不像现代的工艺能够精确的控制的 。基本上多为运气 。在李译的咏钧瓷中有这们一句话“洪炉幅透原泥身,釉色斑斓数宝钧 。极 品信从窑变得,成功一件价无伦”

钧窑瓷片有真有假 。我们是古玩行业圈外人,不喜欢故作神秘,显得像高手似的,所以愿意将知识点分享 。钧窑瓷片真品的断面,胎骨与钧瓷之间有一层薄薄的白色结晶层,产生原因不明 。

文章插图

钧瓷的名贵在于其独特的窑变釉色,其釉色是自然形成,非人工描绘,每一件钧瓷的釉色都是唯 一的,独 一 无 二的,即 “ 钧瓷无 双 ” ,且釉透,釉活,胎质精纯,坚实细腻 。叩之声圆润悦耳,清脆动听;观之形端庄优美,古朴典雅,它的釉变色五彩缤纷,璀璨夺目,浑然天成,构成一幅幅神奇的图画,如寒鸦归林,夕阳残照,高山云雾,峡谷飞瀑,伯牙抚琴等等 。这些釉变画,千变万化,意味无穷,具有千古耐看的魅力,名人曾用 “ 出窑一幅元人画,落叶寒林返暮鸦 ”“ 雨过天晴泛红霞,夕阳紫翠忽成岚 ”“ 峡谷飞瀑菟丝缕,窑变奇景天外天 ” 等来形容钧瓷窑变之妙,民间有 “ 钧与玉比,钧比玉美,似玉非玉胜似玉 ” 、 “ 黄金有价钧无价 ” ,国外更有 “ 雅堂无钧瓷,不可自夸富 ” 、 “ 纵有家财万贯,不如钧瓷一片 ” 之说 。

迄今为止,在禹州境内已发现北宋钧窑遗址多达40处,以神重镇大刘山下最为集中 。禹州市神垕镇下白峪村和苌庄乡等地也先后出土黑、褐釉高温窑变花瓷,被陶瓷学家称为“唐钧”,它是宋代钧瓷的先声 。宋“靖康之变”(1126年)后,宋室南迁,官钧窑停烧,钧瓷一时受挫 。到金、元时代,钧瓷才有了新的发展,各地争相仿制,风靡一时,火遍全国 。元末明初,因战乱和灾荒,钧窑生产渐衰 。明、清时期,制瓷中 心南移,北方诸名窑衰退,钧窑也基本停烧 。清朝晚期,钧瓷复苏 。到光绪三十年(1904年),神垕镇烧制钧瓷者已有10余家 。民国年问,因战乱、灾荒频繁,钧瓷生产举步维艰 。至1942年后,因大旱和政局混乱,艺人外流,钧瓷生产趋于停产状态 。1955午,钧瓷才在它的故乡——禹州市神后镇得到恢复 。

- 宋磁州窑龙纹花口瓶的鉴定要点 .

- 汝瓷鉴定真伪

- 钧瓷鉴定的逻辑

- 磁州窑白釉黑剔花龙纹瓶的鉴定小技巧

- 钧窑鉴定的几种方法,你掌握了也会成为专家

- 磁州窑的鉴定浅谈

- 汝瓷鉴定真假

- 钧瓷鉴定的几个要点

- 宋代磁州窑的鉴定技巧:教你看懂宋代磁州窑

- 汝窑鉴定这才是正确鉴定方法