_原题为:新华社为何紧盯“币圈”那些事?|新闻背后的故事

摘要【新华社为何紧盯“币圈”那些事?】10天内连发6篇调查报道,从挖矿到交易再到融资,涉及虚拟货币产业链上的多个重要环节……新华社采访人员这组调查报道篇篇切中“币圈”乱象的要害,不仅在“币圈”掀起一股狂风,更将整个虚拟货币产业链存在的种种问题公之于众 。

10天内连发6篇调查报道,从挖矿到交易再到融资,涉及虚拟货币产业链上的多个重要环节……新华社采访人员这组调查报道篇篇切中“币圈”乱象的要害,不仅在“币圈”掀起一股狂风,更将整个虚拟货币产业链存在的种种问题公之于众 。

新华社采访人员为何要紧盯“币圈”那些事?

不能让“空气币”收割了血汗钱

崩盘、跳水、血洗……自5月19日以来,这些“惨烈”的词一遍遍地用在比特币等虚拟货币的行情走势上 。每次价格大幅变动都牵动着“炒币者”的心绪,也刺激着每个围观者的神经 。

比特币一夜大跌近30%,采访人员联系“币圈”熟人了解情况,哀鸿遍野 。有的因加杠杆账面300万元瞬时“蒸发”,有的近期盈利全部回吐,有的因交易平台异常无法操作而损失惨重……

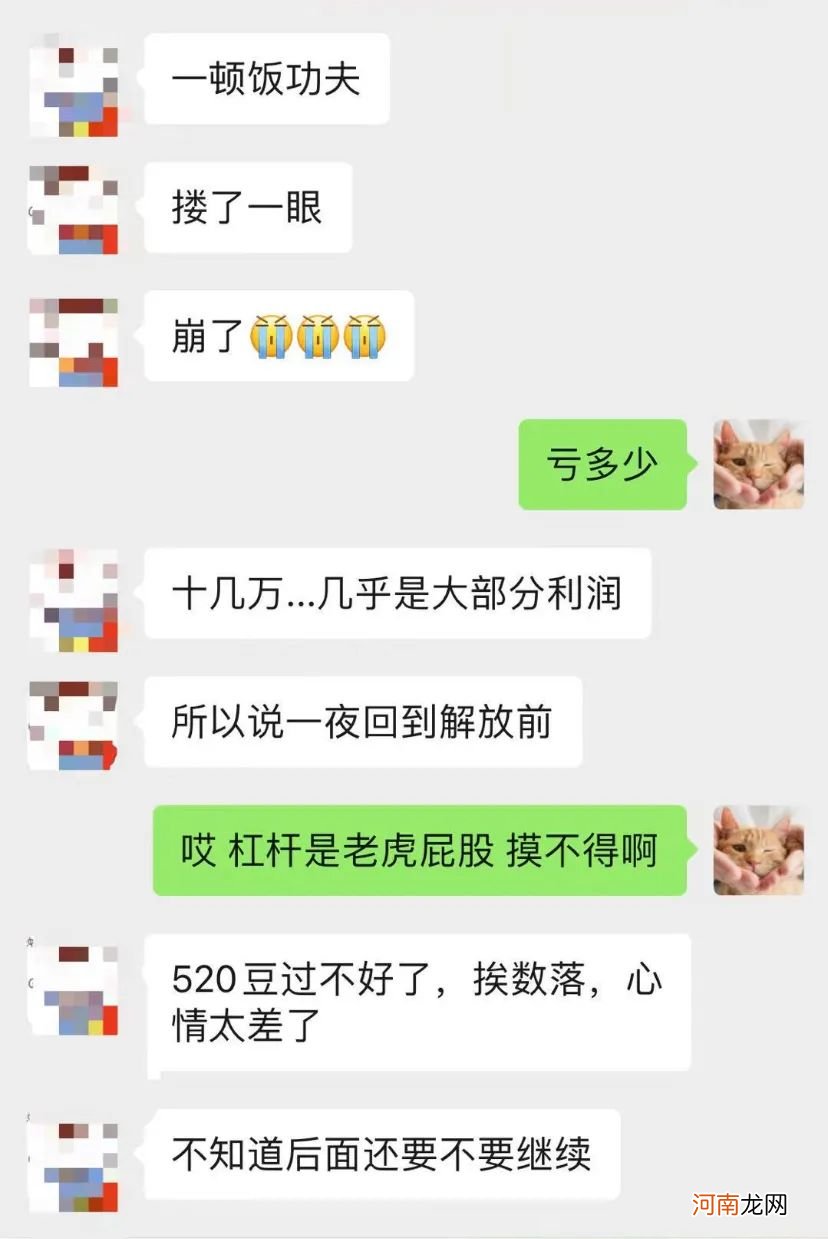

文章插图

图为采访人员和一名投资者的微信聊天截图 。5月19日,该投资者因虚拟货币杠杆交易爆仓,损失惨重 。

一夜暴跌所带来的风险警示,强过千万次耳提面命,但这些惨痛的代价本是可以避免的 。必须要尽快发出报道,将币圈的投资风险揭示出来!

5月20日第一篇向公众介绍币圈风险的稿件顺利播发,立刻引来市场普遍关注 。随后10多天,虚拟货币经历了一波又一波“过山车式”的涨跌,新华社紧跟热点发出一篇又一篇调查报道,不少人从中看清了虚拟货币交易炒作的“门道”:

那些专注于通过“空气币”圈钱的创始人们,往往先注册一个空壳公司,花钱找外包团队设计一款“虚拟币”;通过打广告、办讲座、名人站台、网络直播等方式,将项目吹得天花乱坠;再拉投资者利用海外平台众筹“上市”、充值交易;巨量持有者操控价格飙升,吸引更多资金进入后抛售,“收割”投资人的血汗钱 。

狗币、猫币、猪币、鳗鱼币……

“空气币”如空气一般,看不见、摸不着,没有实物依托、不具备应用价值 。

这样的投机炒作标的一旦价格崩盘、潮水退去,带给投资人的只有巨大损失和悔不当初 。

而且,就目前我国现有司法实践来看,虚拟货币交易合同不受法律保护,后果和引发的损失由相关方自行承担 。

在采访过程中,受骗人曹女士的一番话令采访人员印象深刻 。她说:“我知道投资虚拟币风险很大,但当时想的是,只要有人买入,我在中间转手,总能赚到钱 。”

上当受骗被收割的投资者中,有部分受高收益驱使、被花言巧语欺骗,但也有不少人明知道可能是场骗局,却仍愿意铤而走险,寄希望于自己不会是“击鼓传花”的最后一棒 。就是在这种“赌徒”心态下,不少投资者一步步落入不法分子布下的陷阱 。

文章插图

(图片来源:新华社音视频部)

因此,在系列报道中,采访人员常常花大篇幅来提示虚拟货币交易炒作风险,苦口婆心地劝诫公众远离“炒币”,树立正确的投资理念 。

令人感到欣慰的是,稿件播发后的网友留言中,采访人员得到了正向反馈 。不少人直言已认清投资风险,不会贸然涉足看不清、搞不懂的领域 。

- 新华社:莫把人民币资产当赌博“筹码”

- 月经推迟为何乳房会胀痛

- 婴儿为何食欲不振

- 邱泽情史和杨丞琳在一起过吗发生了什么为何分手?怎么伤害杨丞琳

- 产后为何得抑郁症 3大原因是祸首

- 分娩时为何要给下身剪一刀

- 疑惑:宝宝为何出现睡觉黑白颠倒

- 我是歌手第五季突围赛名单都有谁 赵雷为何不参加10进7

- 孕妇为何不能穿高跟鞋?

- 反覆流产者为何要做免疫学检查