文章插图

文章插图

文章插图

文章插图

文章插图

文章插图

文章插图

文章插图

文章插图

文章插图

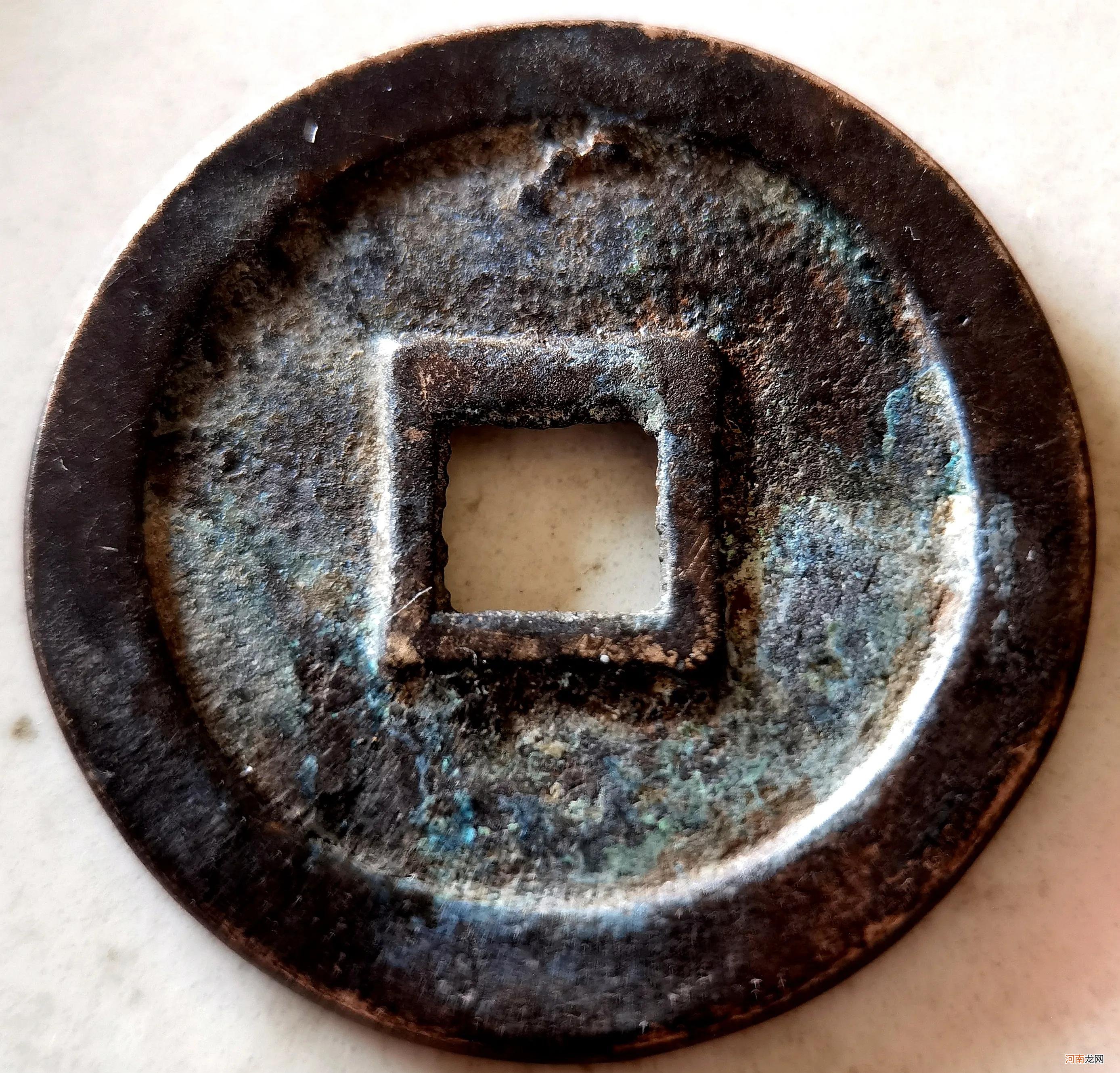

它的重量超同规格铜钱 , 包浆也是黝黑色 , 敲击声浑厚与同规格银币相近不像铜币声尖利 , 但对其材质一直质疑 , 不敢妄断 。

今日拜读过京川先生的文章后有所启发 。我决心从三个方面再加以验证:

一 , 查北宋时期同规格的银质币的数据 。参照比对折三“元符通宝”的重量 。

查北宋“重和通宝”钱也是旧谱上仅见小平钱 , 小平以上形制大钱均为脱谱 。泉友上博展示了银质“重和” , “通宝”折三对钱 , 其直径 , 重量与“元符通宝”折三银钱相当 。直径32mm厚度2.5mm(稍厚) , 重量在12-13克之间 。

文章插图

文章插图

参照这两枚对钱的参数 , 当直径相同 , 厚度略轻时 , 钱币重量会在11克左右 , 与京川先生的银质“元符通宝”折三重量相近 。

二、用圆柱体体积和银比重计算该钱币应该的重量 。

1/. 先计算钱币最大直径下的面积

3.14*(3.2/2)*(3.2/2)=8.29cm2

2/. 再计算除去外缘宽度后铜币中心的面积 , 设为b.

3.14*(2.5/2)*(2.5/2)=4.9cm2

3/. 用8.29(总面积)-4.9(中间面积)=3.39(外缘面积)。设为a=3.39 。

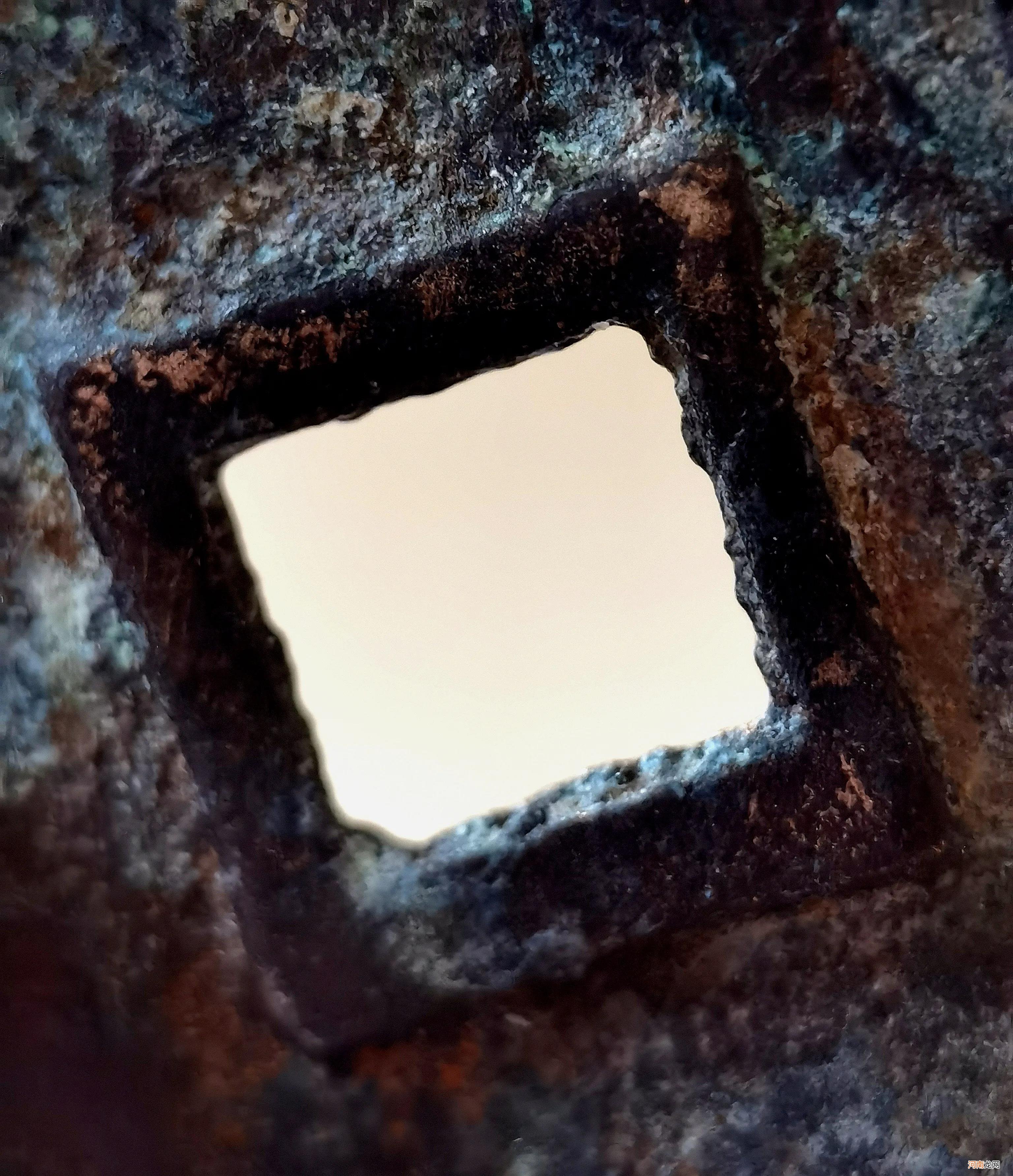

4/. 再计算中穿空面积 , 设为c.

0.6*0.6=0.36cm2

2 . 假定该钱币是银质的 , 用银的比重10.5g/cm3分别计算上述a.b.c项的重量 。

计算a时 , 钱币厚为2.0mm 。计算结果得到7.119克

计算第b项,钱币中心的厚度仅为0.9mm(币面币文高0.6mm 。币背 , 内廓高0.5mm 。因上面有币文字体和内廓高度 , 不方便按实际厚度2-1.1计算 , 我们还是用厚度2.0计算 , 计算完成后考虑乘0.5系数(中间实际厚度仅0.9mm但考虑内穿廓和币文笔划凸起)得到中心重量的大概值为5.145克 。

计算第c项时 , 直接用它的面积乘2mm得到中穿(空)面积该有的重量0.756克 。

用a+(b-c)=7.119+(5.145-0.756)=11.5克 , 此即钱币的实际重量计算值 , 其结果与电子称测得的重量值(11.35g) 接近 。

假如用铜的比重8.9g/cm3按上述计算方法重复计算一下 , 得到的结果绝对远低于测量值 。从而证明所藏品的材质一定不是铜 , 而只能是银!

三 , 用容积法粗测钱币的比重 。

测出的钱币比重是10.2g/cm3.接近金属银的比重 。考虑到古时的银币含量底 , 不可能达到纯银10.5g/cm3的值 。测量结果正好应征了前面的结果 。

至此 , 我已基本确认所藏的确是一枚“元符通宝”篆书折三银质币 。因与京川先生所述的钱币本身与母钱 , 样币的差距 , 定义为“铁范银钱”最为恰当!她是一枚开门的铁范银钱 。

- 祥符通宝稀少版别及价格

- 康熙通宝图片及价格

- 皇宋通宝2020年真实价格

- 大德通宝定价6万元 大德通宝市场价格

- 元祐通宝多少钱一枚

- 裕民通宝背一钱尺寸及价格

- 永乐通宝的市场价格 永乐通宝寓意及价格

- 雍正通宝真假鉴别

- 天启通宝各版式及其成交价格参考 天启通宝铜钱值多少钱

- 天命通宝尺寸及价格