文章插图

宋代宫廷用的汝窑器物一般均采用满釉支烧,为了避免窑炉内杂质的污染,需用匣钵装好,并将器物用垫圈和支钉垫起,防止与匣钵粘连 。

文章插图

匣钵

高濂的《遵生八笺》说汝窑“底有芝麻细小挣针”,在器物底部可见细如芝麻状的支钉痕三、五、七个,六个支钉的很少,痕迹很浅,大小如粟米 。

文章插图

支钉

支钉一般紧靠足跟,以三、五、七枚为多,其断面呈现白色,不是胎色,而是护胎釉留下的痕迹,有的呈黄色或黑色,地下环境所致 。

文章插图

【解读宋代汝窑“支钉”的特征 宋代汝窑鉴定及特征】三支钉

断面呈白色的,有的说是‘硅化’形成的,微观下老化痕迹十分明显自然,这是仿者所无法做到的一点,迄今仿品,很难有乱真之作 。

文章插图

垫圈

“汝官”的支钉是用耐火材料制成的,就是当地的铝钒土,烧成针状支钉后,根据器物大小、形状,将其粘在垫片(垫饼)上 。

文章插图

山形支钉

支钉一般都是单数,个别可有双数,将其放入匣钵内,遍身施釉的器物放在支钉上,盖上钵盖,用耐火材料泥封,烧成后取出 。

文章插图

器物隐蔽处只留下小的钉痕,使器物显得完美,器物上留下的疤痕,古人称之为“芝麻钉”,较大的一些器物,有的用支线钉 。

文章插图

馆藏品支钉痕

支线钉痕成短线状,位于圈足根部内侧,以所见汝窑器物看,除支钉烧,还有垫烧和圈足露胎烧,胎体有手拉胎和模制 。

文章插图

圈足露胎烧痕

汝官窑一般采用施满釉,支钉支烧,支钉的大小要根据器物的大小轻重来定,大的器物甚至可以有米粒大小的支钉,中等器物是芝麻支钉 。

文章插图

馆藏品支钉痕

小的器物甚至支钉犹如针眼,是圆型的,汝瓷的胎是香灰色,但支钉痕是大多是白色的,如果出现不规则的支钉痕,并且有粘砂情况,可以考虑是韩国青瓷 。

文章插图

白色支钉痕

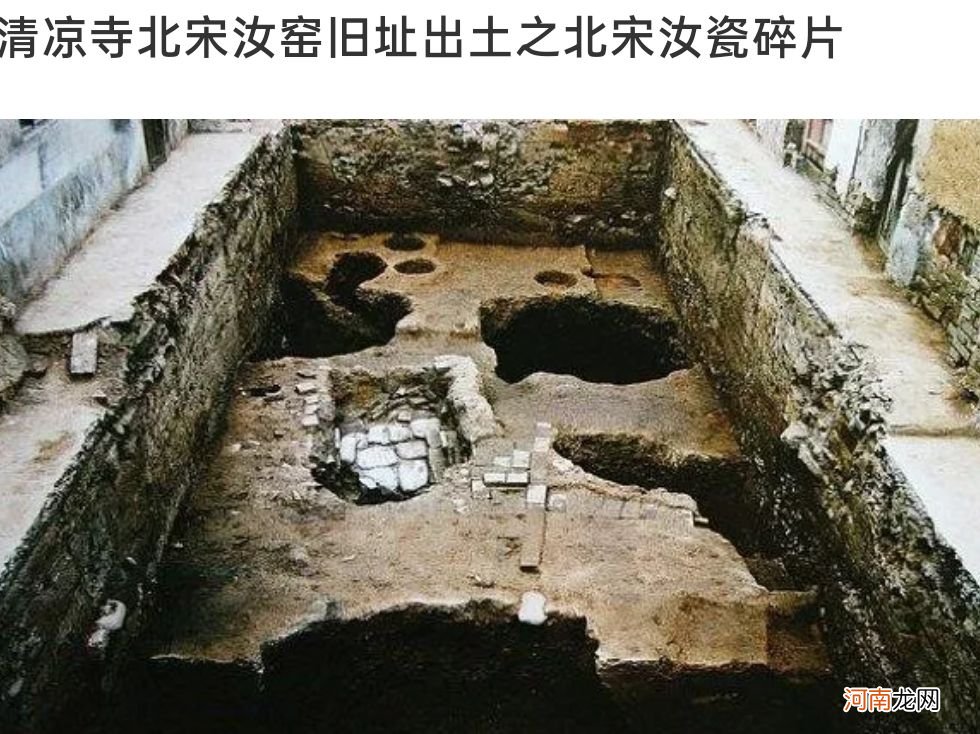

清凉寺与段店汝瓷,两窑口的烧造工艺几乎相同,在施满釉的情况下大部分采用细小支钉(又称“芝麻钉”)在器底支烧,根据器物的大小,选择粗细不同的支钉 。

文章插图

一般数量为三到七枚,还有的在器物的足墙采用三角形支条支烧,数量为三、五枚,如果器物的足底无釉,就采取垫饼垫烧,这类器物所占比例较小 。

文章插图

张公巷的器物多呈圆形支钉,蟒川严和店、大峪东沟一带汝窑器多无支钉痕,个别碗、套盒、凹足钵、洗、器盖等用垫饼支烧工艺,支钉去掉后会留下断茬 。

- 宋代五大名窑瓷器的特点及鉴定 宋代官窑有哪几种及特征

- 宋代哥窑八方杯拍卖记录

- 宋代五大名窑都的特色 宋瓷五大名窑鉴定

- 解读宋代汝窑“开片”的特征 汝窑开片方法

- 4点教你立即学会鉴定汝窑 汝窑的特点及鉴别方法

- 汝窑瓷器特点及传统标准

- 汝窑瓷器拍出2亿天价 汝窑瓷器价格上亿

- 浅谈汝瓷的开片 汝窑瓷片特征

- 宋代官窑瓷器的“聚沫攒珠”现象 南宋官窑釉面特征

- 专家解读,新手爸爸的5个疑惑