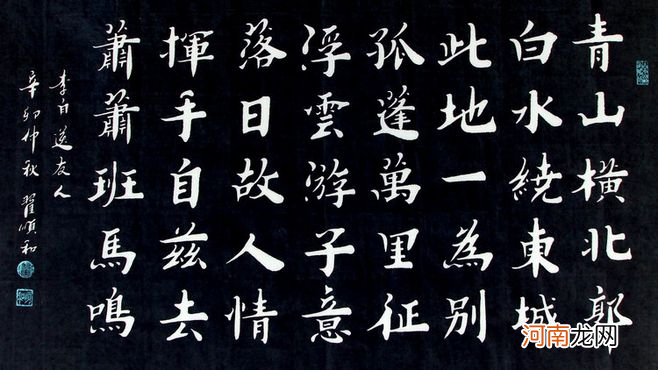

文章插图

这是李白很有名的一首五律 。我原来在赏评盛唐五律的时候,曾选此诗冲击五律第一,可惜惜败于杜工部的《春望》 。但就诗本身来说,是极好的一首作品 。

年代地点不可考这首诗的成诗年代和地点不可考,安旗主编的《李白全诗编年注释》认为此诗:“诗题疑为后人妄加······其城别之池当在南阳 。”并将此诗创作时间定为唐玄宗开元二十六年(738年) 。而郁贤皓则认为是玄宗天宝六载(747年)于金陵所作 。但都是后人揣摩,并无明证 。

不管是南阳还是南京,跟我们赏析这首送别类作品关系不大 。好的诗歌,情感是放之四海而皆准的 。

青山横北郭,白水绕东城 。

此地一为别,孤蓬万里征 。

浮云游子意,落日故人情 。

挥手自兹去,萧萧班马鸣 。

这是一首平起不入韵,押平水韵“八庚”部的五言律诗 。李白将景色写的明朗轻快,虽有离别情意,却并不哀怨悲伤 。青山白水,红日浮云,色彩明丽,寓情于景 。马儿长鸣,尽显活泼生气 。景美情重,有声有色,气韵生动 。诗的节奏明快,感情真挚热诚而又豁达乐观,毫无缠绵悱恻的哀伤情调 。

这不仅仅是李白的个性,也是整个盛唐气象赋予少年诗人的时代特色 。

不爱格律,却写得一手好五律我们知道李白的歌行古风写得一骑绝尘,无人能及,但是在格律诗领域,七绝与王昌龄同高,七律则远不及杜甫及后来的一帮才子诗人 。这是他本身性格所定,也是格律诗规则当时还未完善有关 。但是为什么他的五律却写得这么好,精品迭出呢?

因为五言律诗相对于其他格律诗体来说,算得上成型最早的诗体了 。在隋末唐初的王绩手上,就已经出现了五言律诗《野望》,那个时候,还只有四声一说,平仄概念都没有出来,但是五言律诗的格式就已经在默默流行了 。

所以五律可以算是古风的一种,是诗体中进步得最快,也是格律诗大拿们总结平仄格式,取样最多、最寻常、最早的一种格式 。而深谙古风创作的李白,对五律的熟悉自然远远超过后来创造出来的七律、排律等体式 。

即使是五律,在李白的手中,风格依然与他的道家思想、古风作品一脉相承,是飘逸自然的 。这也是他的诗风特别难学的原因 。

我们具体来看这首五律 。既然是格律诗,当然从平仄入手详细分析 。

平仄格律首联首句是“青山横北郭”,第二字为“山”,平声 。尾字“郭”为平水韵“十药”部入声字,所以这一句是平起仄收,整首诗的平仄关系为平起不入韵格式 。具体的平仄关联在格律诗专栏有讲,我们就不重复,这里列出平起不入韵格式,一一对照查验即可 。

平平平仄仄,仄仄仄平平 。

仄仄平平仄,平平仄仄平 。

平平平仄仄,仄仄仄平平 。

仄仄平平仄,平平仄仄平 。

可以看到,除了“一”、“自”、“班”三个可平可仄位置的平仄异常,其余地方都是严格合律的 。所谓可平可仄,我们就可以视之为不出律 。有懂的朋友就会说“此地一为别”、“挥手自兹去”都是四仄一平,难道不犯“孤平”吗?

这确实是小出律,但是属于不用拗救的出律,因为它并不会对诵读造成大的问题 。而且根据王力版孤平的定义,孤平这种现象只会出现在押韵的句子当中,所以仄声收尾句,出现一个平声的现象,不算孤平,何况在关键位置上并没有“失替” 。

即使李白当时写诗根本没有考虑格律的问题,这仍然是一首合格的五律 。格律在当时,就是一种诗歌创作中的进化,而并非很多不懂格律的朋友认为的“削足适履”、“意境枷锁” 。

- 温暖的弦李阿姨是谁 温暖患梦游症的原因曝光

- 李荣浩是哪里人怎么火起来的 原来这些熟悉的歌都是李荣浩写的啊

- 吾恩和苍白的恋爱史 吾恩自曝确诊癌症什么情况

- 中医说李子吃太多易中毒?真相究竟如何 孕妇能吃李子吗

- 李响还关注孙骁骁吗 揭秘二人八年情断真正分手原因

- 李子柒住在哪里视频中的婆婆是亲的吗?李子柒深扒农村生活太假

- 李湘前夫李厚霖和王岳伦谁有钱 难怪李湘会抛弃李厚霖嫁给王岳伦

- 李宁韦德之道魔鬼鱼开箱测评 韦德之道魔鬼鱼上脚效果

- 李宁韦德之道魔鬼鱼限量多少钱 韦德之道魔鬼鱼在哪买

- 2017新款美甲图片大全 显手白的美甲图片