左迁至蓝关示侄孙湘

唐·韩愈

一封朝奏九重天 , 夕贬潮州路八千 。

欲为圣明除弊事 , 肯将衰朽惜残年?

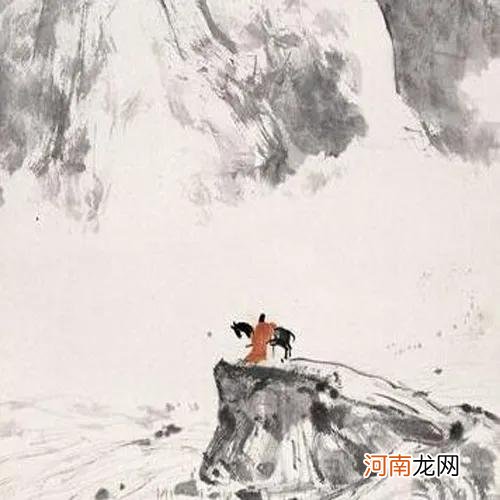

云横秦岭家何在? 雪拥蓝关马不前 。

知汝远来应有意 , 好收吾骨瘴江边 。

文章插图

韩愈一生两次遭贬 。《左迁至蓝关示侄孙湘》是他第二次被贬途中写下的 。公元818年 , 唐宪宗派遣中使到凤翔法门寺迎佛骨 。819年 , 佛骨迎至京师 , 唐宪宗令“御楼以观 , 昇入大内;又令诸寺递迎供养” 。在这场敬佛的闹剧愈演愈烈之际 , 韩愈秉笔直书 , 写下了《论佛骨表》上呈朝廷 , 劝谏唐宪宗“以此骨付之有司 , 我诸水火 , 永绝根本 , 断天下之疑 , 绝后代之惑 。”不料一片忠言反而招致杀身大祸 , 盈裴度等人说情 , 才免去死刑 , 由刑部侍郎贬为潮州刺史 。这就是韩愈的第二次遭低 , 侵于王命的韩愈不敢迟延 , 在“恩除潮州”的当天 , 就“奔驰上道”了 。当他到达离长安不远的蓝田县时 , 他的侄孙韩湘赶来同行 。韩湘的到来 , 犹如在韩愈波澜送起的心海中又投下一块石头 , 于是他写下了这首动人心魄的抒情名篇 。

韩愈在诗中抒发了一种既悲且愤的情感 。悲 , 显见于颈联和尾联;愤 , 则主要表现在前四句 。首联写愤还较为含蓄:“一封朝奏九重天 , 夕贬潮阳路八干 。”诗人在叙写遭贬原因的同时 。也流露出些微的艾怨和抗争——仅为一份奏章 , 何至于惩处得这样迅疾又这样严酷呢?领联“欲为圣明除弊事 , 肯将衰朽惜残年!”则在明言自己的冤屈和愤慨 , 为自己作理直气壮地争辩 。上书为的是除“弊事” , 自己的见解并没有错;“除弊事”为的是圣明天子 , 动机也是光明磊落的 , 我何罪之有呢?现在既然已经无罪遭贬 , 那么好吧 , 我宁愿捐弃衰朽之身 , 也不改初衷!

当然 , 诗中的“悲”和“愤”是水乳交融的 。主写愤处有悲 , 从“路八千”、“衰朽”、“残年”等处 , 读者可以感受到诗人的惨戚 。主写悲处亦有愤 , “好收吾骨瘴江边”一语固然是对韩湘的嘱托 , 但其中又何尝不包含着作者决绝的态度呢?

悲 , 诚能引发人们的同情;愤 , 则使读者生出敬重之心 。读了这首诗 , 人们不仅同情诗人的不幸遭遇 , 更为诗人的刚直不阿、老而弥坚所感动 , 平添几分凛然正气 。我们不妨这样认为:正是流落在字里行间的既悲且愤的感情 , 使这首诗获得了壮美 , 并在同类诗中独占高格 。

叶燮在《原诗》中说;“韩诗为唐诗之一大变 。其力大 , 其思雄 。”验之“左迁”一诗 , 这则评语也是确当的 。写困顿而不萎靡 , 写哀伤而不消沉 , 这固然和作者的情怀襟抱有关 , 但是如果没有高超的艺术技巧 , 诗作也难以臻于此境 。通读全诗 , 人们会发现它笔势纵横 , 开合自如 。首联直陈非罪远谪的原因 , 颔联紧承其上 , 表明被贬前后的心迹 , 到了颈联又宕开一笔 , 写眼前之景 , 尾联则向韩湘交代后事 , 和颔联紧紧相扣 。寄寓其中的悲愤之情 , 时而飞瀑直泻 , 时而盘旋冲决 , 宛如三峡之水 , 从顿挫中获得了更强的力度 。

- 左手戴金右手戴银有什么说法,金银有左进右出讲究吗

- 快让蔬菜常伴孩子的左右

- 孕晚期左胸疼怎么回事

- 黑水晶值钱吗,黑水晶戴左手还是右手

- 孕妇为什么要左侧卧 医生说有这几个原因

- 1万左右的翡翠手镯怎么样?

- 怀孕后一定要左侧卧位么?

- 安化黑茶与普洱茶有何区别?

- 5000左右的糯种翡翠手镯

- 彩超单子上有男女标志 彩超单子左边m字母男女