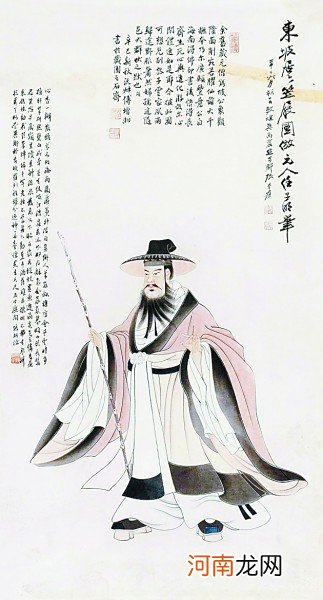

二是戴“东坡帽”的文人形象 。东坡帽是苏东坡自己设计的一种乌纱材质、筒高檐短的帽子,这种帽子既不像官帽般威严,又增强了文人儒雅的气质,所以文人皆仿效苏东坡戴“东坡帽”,甚至出现了“人人皆戴子瞻帽”的盛况,这也是其后历朝历代表现苏东坡形象中必不可少的图像元素 。如元代赵孟頫在书写的《赤壁赋》卷首为苏东坡创作的人物小像中,苏东坡就是戴着“东坡帽”、站立持杖的形象 。其后清代费丹旭、现代陈少梅均创作过苏东坡戴“东坡帽”的形象 。

三是“扶杖”形象 。在现存的表现苏东坡形象的作品中,除却东坡笠屐这一主题创作外,苏东坡形象基本以头戴东坡帽、手扶杖藜为主,这一形象范式的出现,与苏东坡被贬漂泊有直接关系 。“扶杖”有支撑、依靠之用,多为年老行动不便者使用 。而苏东坡在近二十年的漂泊生涯中,远离朝堂,远离家乡,漂泊无依,扶杖这一举动更多的是他想在心理层面寻求的一种安全感,以扶杖抚慰漂泊不定、孤苦无依的心绪 。而扶杖的另一层含义则与他在黄州、惠州、儋州三地经历有关,在被贬的二十年时间里,他不但没有消极自弃,反而在三地为官期间,积极为民,不但致力于三地的文化事业和教育事业,而且努力移风易俗,改变民间旧风陋习,使得“扶杖”这一动作既传达出苏东坡年迈的形象,又传达出苏东坡为民奔走的劳碌形象 。

以图文结合的形式呈现的苏东坡像,为我们重构苏东坡的文化人格提供了真实的图文依据,也为其后历朝历代意会、提炼“东坡笠屐”形象提供了准确的图文资料 。

竹杖芒鞋轻胜马,一蓑烟雨任平生

“东坡笠屐图”主题创作的故事来源,与苏东坡在公元1097年谪居儋州有关 。在儋州期间,苏东坡不但与当地百姓建立起了友好的关系,而且与黎子云交往过密,“载酒过从,请益问奇,日益亲炙”,因此才有“遇雨借笠而归事” 。最早表现“东坡笠屐图”这一主题作品的并不是传说中的李公麟,因为从时间上看,1097年距离苏轼去世仅有4年时间,且据史料记载,这4年间,苏轼与李公麟并未重逢,所以最早表现“东坡笠屐图”这一主题的显然不会是李公麟 。同时,据新发掘的资料显示,近人张友仁《惠州西湖志》卷十一载“杨希铨《摹宋钱选东坡笠屐图》石刻”条所记:“石久失,有拓本 。图为戴笠着屐冒雨状 。原由琼州人所绘 。”其中又有序文:“东坡在儋耳,一日访黎子云,途中遇雨,从农家假笠屐着归 。妇儿争相随笑 。群犬争吠 。东坡曰:‘笑所怪也,吠所怪也 。’觉坡仙潇洒出尘之致,数百年后,犹可想见 。”这段对话不但生动地再现了千年前苏东坡戴笠穿屐的样子,也指出了“东坡笠屐图”形象最初是由苏轼在儋州期间的琼州人所绘 。

当一个朝廷官员、一个文化学者,戴起了农家斗笠、穿起了农夫雨屐,穿梭于普通百姓之中,并且自得其乐的时候,所转变的不仅是他的形象,更是他的精神世界——于仕途不得志的境遇中开始与民同乐,因此,“东坡笠屐图”也就由具体的苏东坡形象升华为苏东坡的文化人格和精神象征,这也是其后历朝历代均有艺术家表现“东坡笠屐图”这一主题的主要原因 。

文章插图

现藏于广东省博物馆并于日前借展于故宫博物院“千古风流人物”展览的明代朱之蕃所作《东坡笠屐图》是临摹自李公麟的《东坡笠屐图》,所以,通过朱之蕃的《东坡笠屐图》不仅可以还原北宋时期苏轼戴笠穿屐的状态,而且为明清以及近现代表现“东坡笠屐”这一主题的创作提供了间接的图像范式,明清时期唐寅、仇英、曾鲸、钱谷、余集、杨浚等画家创作的《东坡笠屐图》,以及张大千的三稿《东坡笠屐图》均是建立在明人朱之蕃的《东坡笠屐图》基础上的 。

- BB保持快乐的5个秘诀

- 瞬--生产一刹那

- 古代聪明孩子的故事有哪些,历史上那些天才儿童后来成就几何?

- 简单几何线条美甲 韩式几何美甲图片

- DIY闪亮几何美甲教程 引领指尖的时尚潮流

- 夫妻双方由谁的基因决定宝宝相貌智商

- 科普:孩子相貌各大部位的遗传规律

- 哪些相貌特征会遗传给孩子

- 父母会遗传给孩子 除了身高相貌还有什么

- 青铜器分形辨别和知识辨别 几何纹豆