第二德——义德,人无信,难立天 。信无义,无归途 。

第三德——明德,光明之德,不辱父母,不辱国家,不辱民族,不辱尊严 。

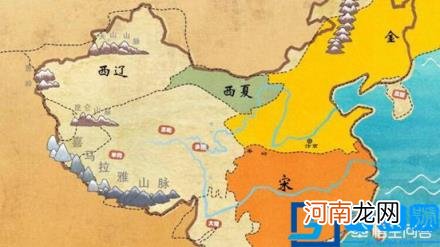

文章插图

公元1268年,登顶亚洲巅峰的蒙古国挥师南下,国君忽必烈将战争的矛头直指位于淮河和汉江之间的襄阳、樊阳这两座对于南宋政权至关重要的城池,南宋方面派出吕文德、吕文焕两兄弟驻守襄樊二城,抵御来势汹汹的蒙古铁骑 。

吕氏兄弟认为,蒙古骑兵只善于野战骑射,而长江流域的低洼环境和蒙古草原的平坦地势千差万别,南宋军队只要储备足够的粮草,固守城池,将持久战打到底,无力长期消耗的蒙古大军便会撤退 。

文章插图

令吕氏兄弟意想不到的是,忽必烈的军事头脑并不下于成吉思汗,在忽必烈的指挥下,蒙古大军非旦没有强行攻城,反而主动在襄樊二城周围筑起土楼 。

时间每流逝一秒,蒙古军队所修筑的土楼就越加坚固,久而久之,一个一个的土楼连成了片,将襄樊二城紧紧的包围在了忽必烈亲手编织的死亡圈套之中,6年之后,吕氏兄弟不战而降,忽必烈不废一兵一卒便拿下了南宋政权最为重要的咽喉要地 。

文章插图

襄樊二城失守后,滴血未淌的蒙古大军士气大振,犹如一头刚刚睡醒的饿虎,杀气如风,强悍如凶,摧枯拉朽般的击溃了死守长江天险的南宋军队,1276年,忽必烈率蒙古大军杀至南宋都城临安城下,南宋皇帝赵昺弃都逃亡,此时南宋仍有近10万兵力 。

1279年,逃亡广东的南宋皇帝赵昺,被数十万蒙古大军死名追杀,正月,蒙古大军抵达广东崖山,除非赵昺坐着东风导弹飞往台湾,否则忽必烈一定会兵分三路,前后夹击,逼死赵昺 。

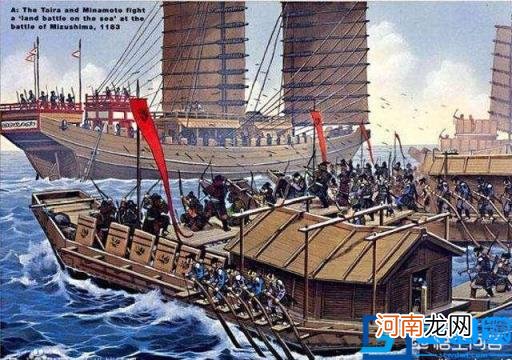

文章插图

千钧一发之际,张世杰集结进十万军民,准备和茹毛饮血的蒙古铁骑在崖山决一死战!

只可惜,处于强弩之末的南宋军民,无法抵御恶如虎狼的蒙古悍师,南宋十余万军民命丧黄泉,崖山海口处浮尸千里,海水被鲜血染红,夕阳顿失颜色 。

年迈的丞相陆秀夫望着满江的尸体,眼中瞋满泪水,海风狂啸,浪声如诉,说不尽血满江河的悲剧 。

眼瞧着蒙古水军便要追赶上来,陆秀夫唯恐年仅八岁的幼主赵昺被蒙古军掳去,再受当年恭帝之耻,背上赵昺奋身跃入大海,以身殉国 。

文章插图

战船上的其他大臣、奴仆、士兵闻此噩耗纷纷恸哭,正所谓同心而德,忠比心肝,哀哀哭声汇成汹涌巨浪直问苍天 。

杯中酒,仰头尽,国破家亡断垣处,浩气长存同手足,战船之上,数万军民一个接一个的投海殉国,无一人贪生、无一人叛国,南宋虽亡,但却未丢了汉人的骨气,不辱生身父母所赐之尊严,不辱华夏先祖所托之灵魂,不辱男儿傲骨所赋之灵魂 。

败逃台湾虽然存有一线生机,但蒙古早已控制了杭州一带南宋所有的海军力量,而张世杰拼凑的十万海军大部分是家眷组成,短时间内无法形成有效战斗力 。

文章插图

即便张世杰全力保护赵昺退守台湾,也极有可能在途中被蒙古海军击败,而且当时的台湾属于并未开发的荒蛮野岛,无法提供南宋政权实质上的帮助 。

陆秀夫与张世杰打算在崖山入海口,以海战的方式击败不善水性的蒙古大军.

- 三国末期晋灭东吴时 孙皓为什么不逃往夷洲?

- 为什么小小的台湾其他行业一般 电子行业那么发达?

- 襄樊丁宝斋编的《隆中志》为什么把引用的古诗古典原作自行篡改?

- 黄花鱼为什么那么贵

- 为什么要吃灶糖

- 张雨绮diss俞敏洪?张雨绮为什么diss俞敏洪?俞敏洪错了吗?你支持谁?

- 俞敏洪作为一个公众人物 为什么要说出“女性的堕落使得国家堕落”这种话?

- 每天要求孩子在家读书 书目不限、时间不限,主要培养孩子的阅读习惯,这样做真的错了吗?为什么?

- 家长教育孩子会说“为了你好” 孩子往往还是不能接受,为什么?

- 漫威全能宇宙级中最厉害的是谁?为什么?