深入的探讨以下《三国演义》的链形结构,可以发现,这个完整、统一的链条上的各个环节,其联系方式和相互间的密度不是固定的、一成不变的,它们的变化循着一定的规律,十分自然和谐;它讲究章回与章回之间、段落与段落之间的均衡,但它更讲究环节的和谐,整体的和谐 。《三国演义》作为第一部无可借鉴他著的长篇小说,能够达到这种境界,作者非得有侔合造化的艺术功力不可 。但是,罗贯中这样做了,而且做得很成功,笔者以为主要有下述几点 。

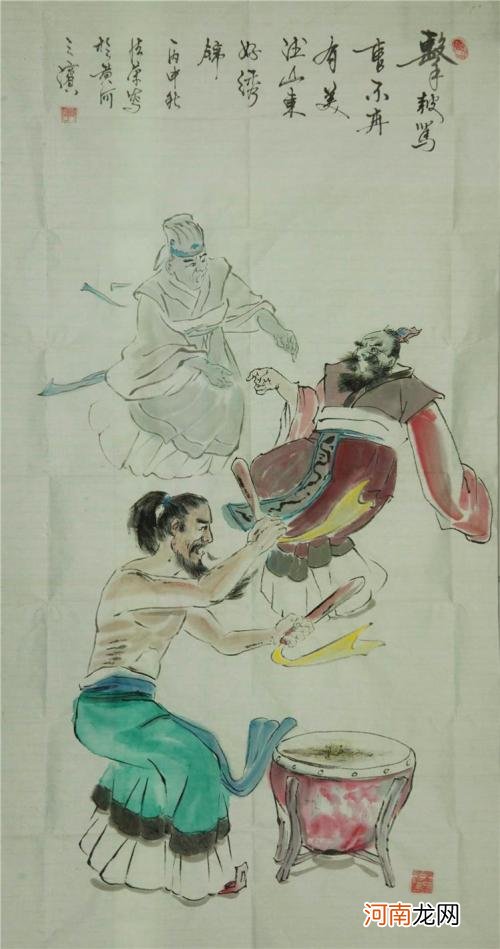

文章插图

张弛相间,寒热相济

《三国演义》主要是敷衍魏、蜀、吴三国相互征伐、争为一统的历史故事 。罗贯中对整体结构张弛关系的处理可谓是恰到好处,情节发展往往能在生死攸关、剑拔弩张之时,或路转峰回,或急转直下,或稍作缓冲以便向更高的阶段推进,紧张激烈之中时有轻松缓和,惊心动魄之际时有舒缓悠游 。

赤壁之战,是《三国演义》中规模壮阔、影响深远的一次战争,前后跨八个章回,是三国之兴中一个较大的环节,罗贯中叙来,一张一弛,其间隔有很强的分寸感 。曹操率得胜之师穷追刘备 。并驰书孙权,令其会猎于江夏,刘备面临倒悬之危 。这时,忽有鲁肃来江夏吊丧,并偕诸葛亮至柴桑见孙权,情节为之一缓;诸葛亮智激孙权、周瑜抗曹,孙刘联军,刘备之危已解,情节为之二缓;曹军兵逼赤壁,长江两岸都笼罩着浓郁的战争气氛,然而,罗贯中引而不发,按下三军黩武,转写孔明、周瑜、曹操三人斗智,出现了周瑜大宴宾客、西山庵庞统诵兵书、曹操横槊赋诗等欢娱舒缓的场面,并有《大雾垂江赋》一篇优美的文字穿插其间,情节为之三缓 。有此三缓,赤壁一战有张有弛,在张弛的变化之中构成了情节结构的和谐性 。大的环节如此,小的环节亦是如此 。“博望坡军师初用兵”一章,夏侯惇率军至博望坡遇赵云及所部老弱残兵,一战则胜,韩浩看出有诈,提醒夏侯惇“赵云诱敌,恐有埋伏”,情节一缓;夏侯惇拒谏、继续进军;遇刘备,战则又胜,便驱军至博望坡,于禁、李典见地势不利,亦谏夏侯惇止军、情节二缓 。博望坡一战篇幅虽短,但因是紧张的战事,中间稍作缓冲,以调节张弛关系,使部分与整体协调起来,进而增强整体结构的和谐性 。结构的张与弛同作品描述的事件性质有很大关系:格斗杀伐之事,紧张激烈;谈天论道之事,优雅淡泊;嫁娶宴乐,喜庆平和;生离死别,凄凄惨惨 。因此,文学作品事件的安排应该做到寒热相济,喧闹热烈伴以宁静平和,格斗杀伐伴以优雅淡泊,二者相互补衬,就可以弥补各自的欠缺,甚而能交相生辉,造成“相映成趣”的艺术效果 。

仍以赤壁之战为例 。赤壁一战尽管有张有弛,但仍然给人以氛围热烈的感受,不过,读完华容道一章,人们的感受就不一样了 。曹操和破败之军落荒而逃,被赵云、张飞冲了两阵,兵马损失殆尽;至华容道,“人皆饥倒,马尽困乏 。焦头烂额者扶策而行,中箭着枪者勉强而走 。衣甲湿透,个个不全;军器旗幡,纷纷不整:大半只是彝陵道上被赶得慌,只骑得秃马,鞍辔,衣服尽皆抛弃 。正值隆冬严寒之时,其苦何可胜言” 。天寒,马寒,人寒,读者至此亦觉心寒 。类似的例子尚有许多,自不待详举 。热后见寒,以寒补热,读者则“躁思顿清、烦襟尽除”,作品的整体结构也就不会因为事件的雷同一律而减弱或失去其和谐性 。

文章插图

- 7国语言天才 会七国语言的人

- 微信加回已删除好友 如何偷偷加回删除的微信好友

- 如何提高记忆力的十种方法 提高记忆力的十种方法

- 咕咕噜噜的拼音和意思 咕噜的拼音是什么样的

- 昆虫记中有哪些昆虫的秘密 昆虫记中有哪些昆虫

- fish的可数和不可数 fish的可数与不可数

- 空城计的主要人物和主要内容 空城计的主要人物有谁

- 空谷幽兰的意思是什么 空谷幽幽是什么意思啊

- mcm是什么牌子的包包图片 mcm是什么牌子的包包

- 金国是怎样灭亡的 金国是怎么灭亡的