这两天,一篇揭露外卖平台算法压榨骑手的文章《外卖骑手,困在系统里 》刷屏,引发了网友对外卖平台派单不合理的声讨 。

【大数据正在歧视你,不过歧视真的有错吗】文章主要指出,在系统的压迫下,外卖骑手受到派送时间不合理、规划路线含逆行、商家出餐慢、超时高额罚款等问题的多重折磨,为了不被系统除名、不影响站点数据,骑手们不得不选择铤而走险,每天都在违反交规、与死神赛跑,外卖员成了高危职业 。

饿了么为此紧急推出一项新功能“多等5分钟/10分钟”按钮,为按下按钮的消费者提供红包或吃货豆等权益;美团也公开发表声明称,调度系统会给骑手留出8分钟弹性时间 。

可这些举动,消费者并不买账,纷纷表示:凭什么平台规则的“锅”,要让我们消费者来背?

确实,外卖小哥争分夺秒,为了准时送到冒着生命危险 。

可是多等十分钟,问题就解决了吗?如果有的人觉得可以等二十分钟,有的人却觉得现有的配送时间都太久,那怎么办呢?

“一刀切”完全是不负责任的“懒政”,算法并不能全然独立于人类,决策者如果拍脑袋说是多等五分钟还是多等十分钟,替消费者来做决策,那就完全辜负了算法的“初衷” 。

举个例子 。

有的人,也许在回家的路上就点好了送到家的外卖,对于他来说,相差五分钟配送问题并不大,如果遇到堵车,他可能还希望外卖晚点送到呢 。

可对另外有的人来说,晚上10点才加班结束,拖着疲惫的身体到家后,只想吃一口热饭就睡觉,他恨不得下了单之后外卖秒到 。

说到底,别说不同的人有不同的需求了,就算是同样的人在不同的场景下也会有不同的需求,而这,才是算法真正发挥作用的地方 。

早在几年前,和我们衣食住行有关的公司都爆出过“算法歧视”的问题,当时的反应是一片讨伐 。

比如,用某APP打车,同样的出发点,同样的目的地,价格却不一样 。而且远距离来看,苹果手机要比安卓手机贵几块钱 。

再比如,如果你在某电商平台经常搜索同一个商品,大数据为了催促你购买,会把商品先提价再打折,促使你买单 。

甚至有个段子表示,判断一个女孩是不是“够精致”,让她在电商平台页面输入“连衣裙”三个字,出现在首页的裙子中,如果“客单价低于128”,则意味着她之前购买的连衣裙价格都低于128元,间接反映了她消费水平低 。

还有的OTA平台上,同样的房间,不同的手机下单价格也不一样,老客户的价格甚至比新客户贵 。

但是歧视,真的不好吗?

其实,同一种商品,不同消费者愿意或者能够承担的价格是各有不同的 。

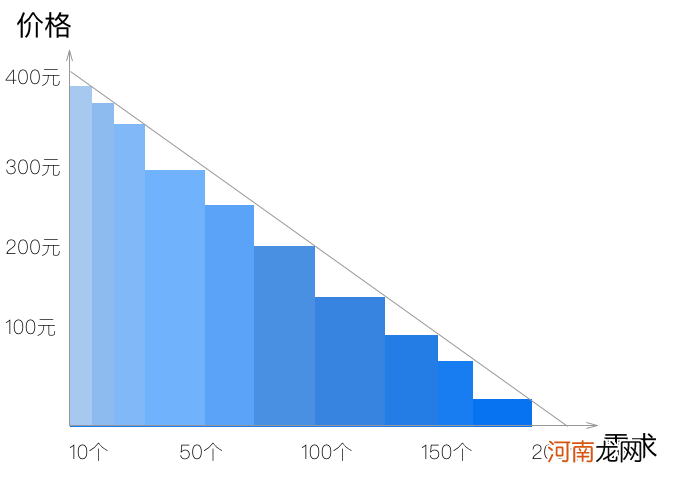

比如同样一条好看的裙子,小王最高愿意出价一千元,小张最高只愿意出价五百元 。商家如果统一定价一千或五百,营收都是一千元 。但如果商家找到有效的办法,对小王报价一千元,对小张报价五百元,营收就会增加到一千五百元 。谁不想多赚钱呢?所以商家会竭力寻找各种办法实施价格歧视,增加营收 。

文章插图

所以,歧视这个词虽然不好听,如果能通过算法进行价格歧视,这算得上是市场经营中常见的一种商业策略了,本身并不是坏事 。

问题在于,不能让用户被蒙在股里被歧视,而是舒舒服服、心甘情愿地“被歧视” 。

这就要学习一下航空公司了 。飞机头等舱商务舱和经济舱的区别,就是很有效的“歧视”方式 。

对航空公司来说,头等舱商务舱的成本,和经济舱相比,有区别,但没多大 。

- 产后乳房的二次发育

- 2019年12月7日出生的宝宝缺什么五行,女孩缺火名字大全

- 妊娠性教育2中文字幕

- 红烧丸子的做法大全 红烧肉丸子怎么做又滑又嫩

- 第二套人民币大全套最高峰时价格40多万 第二套人民币大全套多少钱

- 银元价格一览表 大洋回收价格表

- 产后发烧不可大意 产后新妈妈发烧的原因

- 雾霾天,对孩子最大的伤害不是肺,而是脑!

- 婴儿盖40万睡大觉 这样真的好吗

- 朱军性侵案始末 不管怎样朱军的形象已是大打拆扣了