“马吊”,学名“叶子戏”,是一款起于唐朝的纸牌游戏,因为其纸牌只有叶子一般大,因此得名叶子戏,

虽然“打叶子戏”诞生得比较早,但从唐代至元末的几百年里,比起诸如“掷钱”“投壶”“猜枚”等老牌赌钱游戏来,叶子戏流传范围也只限于个别贵族圈 。而且明朝开国时,对赌博风气可谓深恶痛绝,在明太祖朱元璋时代,但凡抓住有人赌博,别管是官是民,一律断手断脚 。后来虽然没这么凶残,但以明孝宗《问刑条例》规定,抓住也要游街示众,官员更得革职查办,那年头想摸摸“叶子戏牌”,那真是用生命来打牌 。

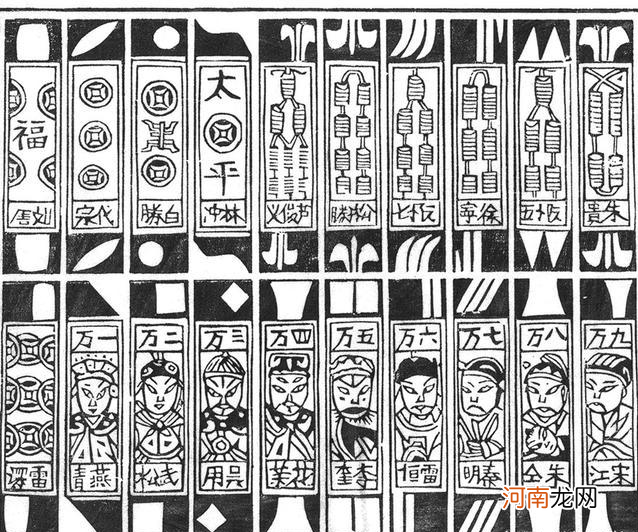

但是,随着明朝城市经济的发展,低调了几百年的叶子戏,终于成了明朝娱乐生活里的一匹黑马 。明朝成化年间,打叶子戏就在江南苏州昆山一代十分流行,而且当时火热起来的《水浒传》故事,都被叶子戏纸牌加进来恶搞:牌面上不再简单写钱数,而是按照牌面金额大小,依次画上梁山一百零八将的样貌,牌上的好汉越牛气,牌面的金额也就越大,一轮子戏打完,就好似梁山好汉大杀一场般过瘾 。当然,钱也大把输出去了 。

文章插图

而且比起之前明朝流行的斗蛐蛐来,叶子戏显然更有优势:参与门槛比较低,不用重金找好蛐蛐,一套纸牌就开打 。玩法也更有趣,四个人每人先摸八张牌,围在一圈以大打小,轮流坐庄狠打,堪称是既简单又好玩 。于是自成化年间起,就流行于明朝各个城市 。一开始还都是各个城里的赌棍闲人参与,发展到16世纪时,竟连昔日满嘴圣人训诫的读书人们,也纷纷扔下课本,争相投入其中 。

明朝嘉靖年间名臣霍韬曾叹息说,那些有着朝廷功名的生员秀才们,本该刻苦读书,但一瞧见叶子戏,眼睛就放了光 。以至于“生员赌博,入市饮酒,大白行俭” 。到了万历年间以后,秀才打牌都成了小儿科,就连举人进士们,也都逮着机会就打一把 。甚至“以不工赌博为耻”——不会打叶子戏?您在“精英”圈还有脸混吗?

如此热潮下,叶子戏的玩法,也是花样百出 。比如写过《东周列国志》《三言》等名著的明末文豪冯梦龙,就曾忙里偷闲,写出了《牌经十三篇》,详细解读叶子戏的打法与获胜技巧,一亮相就卖火,尤其引得各地青年疯抢,江南当地的秀才举人们,几乎是人手一册——这玩意又好玩又能来钱,当然要瞪红了眼狠钻 。

当然代价也是惨重,如果说成化年间的叶子戏,还多是“小赌怡情”,到了明末天启崇祯年间,哪怕四个人凑一起打一桌,也是疯狂烧钱 。《留青日札》记载,浙江杭州的名门子弟们,经常豪赌一晚上,家里的婢妾都输出去好几位 。倾家荡产更是常见现象 。

也正是这越发火热的叶子戏,连纸牌画面,都成了明末变迁的缩影,纸牌上印梁山好汉,那时都太俗气,基本是什么人物流行,就在牌面上印什么 。崇祯年间李自成农民军扯起反旗,于是各地叶子戏纸牌上,李自成、张献忠、刘宗敏等农民军形象,清一色都上了牌桌 。

明朝灭亡后,顾炎武等思想家叹息说,自万历年间起,这些本该是国家栋梁的士子们,却是人人沉迷于纸牌之中,满脑想着牌桌输赢,国家有事,又能指望谁?

叶子戏的疯狂流行,就是明末亡国前夜,这么一桩叫多少遗民们跺脚叹气的奇现象 。可为什么这么一项简单的活动,竟会火爆到这地步?其中一个重要原因,就是上梁不正 。

文章插图

因为,比起好些士大夫对叶子戏的批评来,更叫人无语的事实是:玩叶子戏最疯狂,玩法最突破尺度的,恰是明末的士大夫们 。

- 活泼的孩子因何变得沉默

- 沉静-思考-判断-成功

- 大班科学蔬果沉浮教案反思

- 别让我沉迷于你的温柔

- 看看那些生子越多身材越好的女星

- 人人贷也出事:利息全无 本金打6.5折!创始人曾登上福布斯榜

- 香蜜沉沉烬如霜凡间七苦都是什么 锦觅下凡历劫获得最惨命格

- 桃夭盛放·三生池

- 沉甸甸的秋季

- 爱发脾气的小人人