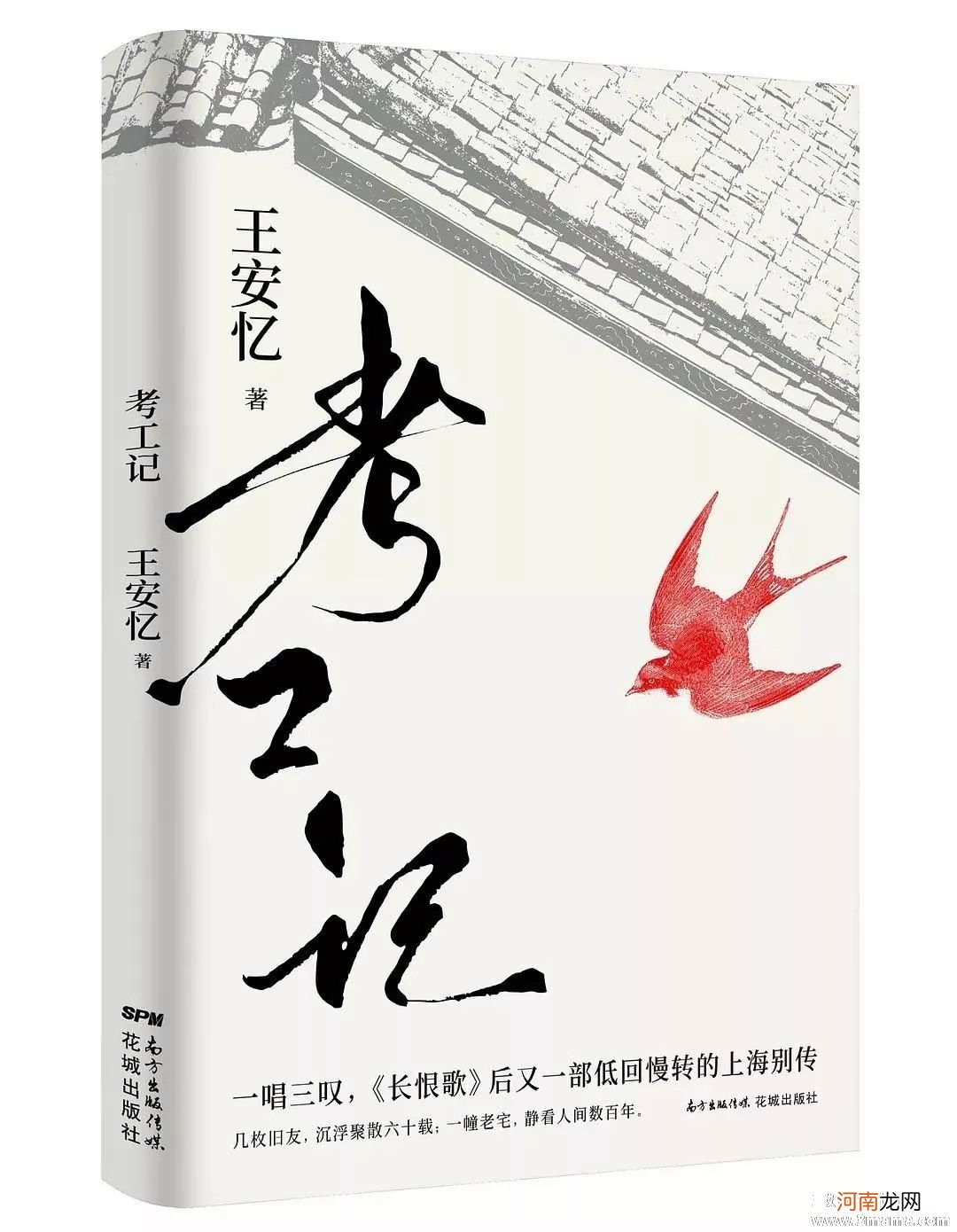

文章插图

在当今中国的女作家群中,王安忆的名字读者应该是非常熟悉的,她是文坛上最具魅力、最有影响的作家之一 。

在全国第七届作家代表大会上,新当选为中国作协副主席的王安忆,于2006年11月15日返沪时在机场接受采访人员采访中表示,作代会选择她担任这一职务,是对上海作家的信任,至于她自己,“能做的就是不放弃写作,不放弃手中的笔” 。在北京期间,即在她当选为中国作协副主席时,她就说:“坚持写作仍是我的第一生活,因为这是我比较胜任的工作,假如没有写作,我这个人大概没什么可值得注意的 。

”敏锐的采访人员很快发现,这番话与5年前她被推举为上海市作协主席时所说“几乎一模一样” 。确实,五年过去了,“官位”升级了,荣誉也多了(继2000年获茅盾文学奖后,2005年王安忆又获鲁迅文学奖),王安忆还是王安忆 。我想在她看来,主席、副主席之类对她并不重要,对她来说,或用她自己的话说,这不过是“略略开放了我的生活”,只是在文学道路上“和大家相互携手在一起” 。

这就是王安忆 。熟悉王安忆的人都知道,这是王安忆的肺腑之言 。

站在茅盾文学奖领奖台上

王安忆的《长恨歌》荣获第五届茅盾文学奖 。给她颁奖后她题词:“多年来,文学界一直厚爱于我,深深感谢!——王安忆” 。

2000年11月11日,在浙江乌镇——茅盾先生的故乡,第五届茅盾文学奖颁奖大会之后,有采访人员问获奖者王安忆:“面对如此复杂的生活,一个作家怎样做才能更深刻呢?”

王安忆忽闪着眼睛,从容地说:“当代生话千变万化,给作家提供了丰富的写作资料 。但问题在于,知识分子(包括作家)中不少人忽略了自己精神生活 。不过如果你的理性充分,你才能和别人不一样 。”

王安忆在90年代先后推出的几个中篇和长篇,几乎无一不引起文坛的关注 。她的《叔叔的故事》不但促人透视当代知识分子的魂魄,而且让人领教了一种全新的叙事方式;她的《文工团》和《我爱比尔》,再次显示了她对以往历史和当下世界的思考;她的《长恨歌》则是她对上海近现代都市史的诠释 。世纪末时她出版了《妹头》和《富萍》,把目光和笔锋转向了社会的地基和微粒,如她自己所言:“作品随着自己的成长而日渐成熟 。

【王安忆的写作人生】”她的创作不断地激发出评论界的探究热情,但其快速的变化革新却总是让习惯于寻求固定风格分门别类的人捉摸不透 。王安忆毋庸置疑地是文坛上的一道言说不尽的风景 。

“时间将变得隆重”

在进入新世纪的时候,王安忆说:“时间将变得隆重 。”为什么?她说,“太阳走着永恒的轨道,无人知道什么是始,什么是末,因为有了人,有了历史,才有了时间 。”“在我的时间表上,这界线正划在中年,这多少给人告一段落的怅然,但也给人重新开始的一些振奋 。在迎接新世纪的当口,时间将变得隆重 。

“这一瞬也将以恒常的速度过去,余下的还是我们的有终点的生命,因其有终,才须我们立下好好度过的决心 。”

1954年出生于南京的王安忆,1955年随母亲茹志鹃到上海,1970年赴安徽插队落户,1972年考入徐州地区文工团,1978年调回上海 。她自1976年开始文学创作,从发表第一篇散文至今,已创作发表出版小说《雨,沙沙沙》《本次列车终点》《小鲍庄》《小刘庄》《海上繁华梦》《叔叔的故事》《六九届初中生》《黄河故道人》《流水三十章》《纪实与虚构》《米尼》《长恨歌》等短、中、长篇小说400多万字,她的代表作有《金灿灿的落叶》《命运交响曲》《流逝》等 。

- 黔鱼刺多吗

- 大闸蟹黄是苦的怎么回事

- 天安门每天都升国旗吗

- 宝宝吃什么食物可以提高智力

- 回忆专用小马甲虐猫图 马甲哪里人端午死了换了一只猫真的吗

- 宝宝的好游戏无需太刻意

- 6个月宝宝辅食食谱 各种蔬菜泥的做法如下

- 砂锅炖鸡汤 砂锅炖鸡汤的烹饪方法

- 清明上河图画了多久 画清明上河图的时间

- 炝拌圆白菜的做法 炝拌圆白菜的烹饪方法