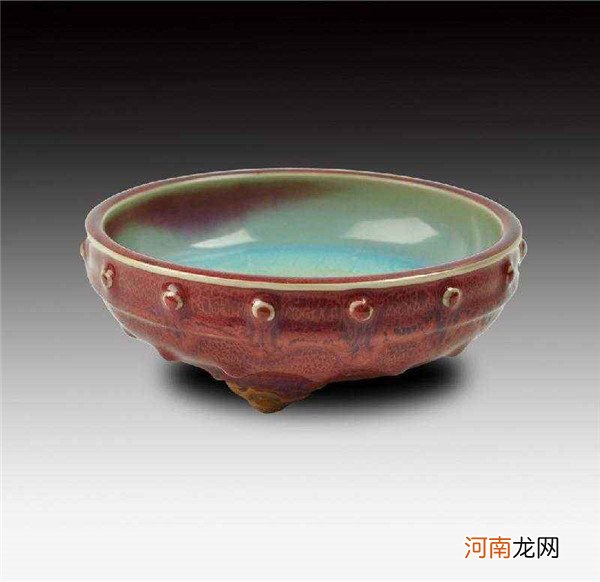

【钧窑发展历史还是值得研究的】中国宋代的五大名窑之一钧窑烧制上 , 那绝 对是相当契合了 。钧窑正是以独特的窑变艺术而著称于世 , 釉面在高温烧制中形成千姿百态的图形 , 正是这种烧制结果的不确定性 , 使钧瓷的美千变万化、独树一帜 。似真似幻 , 变化莫测的“钧瓷” , 往往引起人们无限的遐想 , 每一抹色彩也孕育出每一件钧瓷不同的意境 。

文章插图

从钧瓷已经上升为“国礼”来看 , 钧瓷已成为中国文化名片 , 其尊贵的艺术价值正日渐显现 。自1992年以来 , 至少已有四十余件钧瓷珍品作为国礼漂洋过海赠送给多国政要 , 走向了政治、经济、文化、外交的国际舞台 。

北宋官窑钧瓷的发色和纹理大小和分布 , 都难以做到人为控制而恰到好处 , 是北宋瓷艺的最 高工艺水平的体现 。这批钧瓷工艺早已失传 , 而窑址也随冰冻积水而下沉 。“纵有家财万贯 , 不如钧瓷一片” 。可见当时钧瓷产生的轰动效应 。于是各地群相仿效 , 窑口林立 , 但至今仍然不得要领 。至今 , 研究文章汗牛充栋 , 考古窑口不计其数 , 因都未见过这批北宋官造钧瓷 , 也只能是管中窥豹了 。

文章插图

宋代钧瓷精美绝伦 , 除审美特征外 , 还有更多的理性特征 , 时隐时现 。例如钧瓷的底款 , 除刻有“奉华”、“省符”等宫殿名字外 , 多以“一二三四……九十”编号 , 这是陶瓷作品中唯 一的 , 特有的现象 。目前对数目底款的推测大致分四种 。(1)为了搭配花盆与花托 。《南窑笔记》一书解释道“有一二数目字样于底足之间 , 配合一付之记号也” 。(2)为了釉色的区分 , 《陶雅》、《饮流斋说瓷》认为 , 一三五七九单数代表朱红色器物 , 二四六八十双数代表青蓝色器物 。(3)为了区别器物大小规格 。《钧瓷志》、《钧窑史话》认为 , 出土瓷片乃至传世宋钧 , 均可以看出 , 数目表示器物的尺寸 , 也即高低大小 。以“一”为最 高 , 口径最 大 , 依次减 , “十”为最 低 , 口径最小 。

钧窑瓷器历来被人们称为“国之瑰宝” , 在宋代五大名窑中 , 以“釉具五色 , 艳丽绝伦”而独树一帜 。它创造性地使用铜的氧化物作为着色剂 , 在还原焰中烧出窑变铜红釉 , 并衍生出茄皮紫、海棠红、丁香紫、朱砂红、玫瑰紫、鸡血红等多种窑变色彩 , 宛如蔚蓝色的天空出现一片彩霞 , 五彩渗化 , 相映交辉 。釉中的流纹更是形如流云 , 变化莫测 , 意境无穷 。

文章插图

民国许之衡《饮流斋说瓷》中讲:“钧窑之釉 , 扪之甚平 , 而内现粗纹 , 垂垂而直下者 , 谓之泪痕;屈曲蟠折者 , 谓之蚯蚓走泥印 , 是钧窑之特点也 。”这里非常清楚地指出宋钧瓷包含有两种主要纹络 , 一为泪痕纹 , 一为蚯蚓走泥纹 。蚯蚓走泥纹是一种线状纹 , 在釉表呈现的是线状曲折态 , 实际可见有稍宽稍细之分(一般宽小于2毫米) , 线形态明显 。一般于器内表面多见 。按照理论界说法 , 属于烧瓷时器胎内表裂隙被流釉填充冷却后所形成态 。泪痕纹是一种烧瓷时釉内现出的多点状密集态纹络 。这种纹络其密集点状都带有下垂渐渐变小变尖的小尾巴 , 每一个点就似泪滴下流 。无数个类似泪滴的点聚集于外表 , 形成一种整体的密集状花纹 。这种泪痕纹由于加工时的差别 , 点状下滴的形态不一定都统一 。有的表现得很充分 , 很像泪滴 。但有的只是形成密集的点 , 下淌的状态并不很充分 , 即加工时 , 还未来得及下淌 , 就已经凝固成一个个碎点没尾巴了 。这样的泪痕纹虽然也叫泪痕纹 , 但比起表现充分者要稍逊一些 。

- 敷面膜的最佳时间是晚上还是白天 什么时候敷面膜最好白天还是晚上

- 钧瓷断代

- 钧窑都有什么特征

- 长筒靴适合什么样的人穿 腿粗穿长靴还是短靴

- 钧窑都有哪些特征及钧窑的鉴定方法

- 钧窑都有哪些鉴定特征

- 跳绳有用还是跑步有用 跑步还是跳绳锻炼效果好

- 减肥餐运动前吃还是运动后吃 减肥运动前吃饭还是运动后吃饭

- 晚上锻炼身体好还是早上好 早上锻炼好还是晚上锻炼好?

- 跑步隔一天好还是每天好 隔天跑步好还是每天跑步好