文章插图

随着家长文化水平的提高,一些教育、心理方面的专业术语和概念走进了家长们的视野,可是,如果不能准确理解和全盘把握相关的专业理念,家长反而常常因此产生新的恐惧甚至误解 。

山东荷泽市的陈女士打来电话说,她的儿子1岁半时上了幼儿园的小托班,现在快1年了 。孩子其他方面都正常,但午睡的时候总是会惊醒,喊着找妈妈 。陈女士怀疑孩子有“恋母情结”,所以十分担心 。

陈女士的担心有必要吗?

“恋母情结”的由来

“恋母情结”是精神分析学中的专业术语,又称“俄狄浦斯情结”,它源自希腊神话中一段精彩的传说 。

俄狄浦斯是忒拜国的王子,国王在梦中受到神的警告,这个儿子将会弑父,因此国王命令手下将其杀死,好心的下人不忍下手,将他收养长大 。俄狄浦斯渐渐长大了,开始怀疑自己的身世并求助神谕 。神警告说:“你必须背井离乡,因为你注定要弑父娶母 。”就在一次奔波的路途中,俄狄浦斯遇到了彼此并不认识的亲生父亲,在激烈的争吵中他杀死了自己的父亲 。

然后,他来到忒拜国,并且解答了困扰全国民生的“斯芬克斯之谜” 。忒拜人出于感激,拥他为王,让他娶国王的遗孀(俄狄浦斯的亲生母亲)为妻 。他在位的很长时期里,国家安宁,他和他的母亲还生下了两儿两女 。后来,瘟疫流行了起来,忒拜人再一次求助于神 。神说,杀死原国王的凶手被逐出忒拜国后,瘟疫就会停止 。

经过一系列的调查,发现俄狄浦斯本人正是杀死原国王的凶手,而且还娶了自己的母亲做妻子,王后听后随即自杀,俄狄浦斯被他无意中犯下的罪恶所震惊,弄瞎了自己的双眼,离开了家乡 。可见,最终神谕还是应验了 。

精神分析学说的创始人弗洛伊德认为,俄狄浦斯的故事表明了男性婴儿的恋母情结,指在一定的时期内,一种占有母亲而排斥父亲的心理 。女性婴儿也有相对的恋父情结 。“恋母情结”和“恋父情结”一般出现在3~5岁之间,有些可能出现得更早 。

婴儿不仅仅“恋母”“恋父”

经过对大量的精神病患者的研究,弗洛伊德认为,孩提时代的“恋母情结”和“恋父情结”是困扰病人的一个重要心理病源 。因此,这两个概念很容易让人联想到“变态心理”、“病态人格” 。

所以,陈女士感到紧张不安是可以理解的 。可是,她的儿子真的有问题吗?

大量的研究发现,一个正常的孩子在成长过程中,不仅仅可能“恋母”、“恋父”,也可能依恋其他人 。可以说,孩子是个“多恋的情人” 。

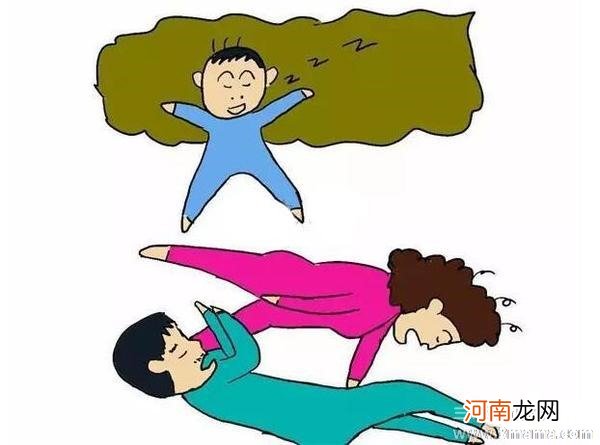

看看下面孩子依恋心理发展的4个阶段,您就明白了 。

0~3个月:无差别的依恋

这个时期的宝宝不认人,对谁的反应都一样,喜欢所有的人,对妈妈或爸爸并没有明显的偏爱 。

3~6个月:有差别的依恋

宝宝能够区别出熟人和生人了 。熟人出现时,宝宝反应积极,比如微笑、手舞足蹈,但对生人则冷淡多了 。宝宝的“熟人”包括妈妈、爸爸,以及其他经常照顾他的看护者,如爷爷、奶奶或阿姨 。

【宝宝“恋母”或“恋父”吗】6个月~2岁:依恋对象单一化

不是所有的熟人都能讨得宝宝的欢心了 。因为,宝宝已经能够辨别出谁是自己的“主要看护者”,对这个特殊对象表现出强烈的依恋 。只要她(他)离开半步,宝宝就会焦虑得大哭大叫,以为自己被抛弃了 。

被宝宝如此强烈依恋的可能是妈妈或爸爸,也可能是爷爷、奶奶或阿姨,谁与宝宝朝朝暮暮在一起,他就依恋谁 。同时,宝宝对陌生人开始防备和怯生,于是家长常常疑惑:宝宝怎么变得胆小了?其实,这倒是宝宝长大的一个表现 。

- 香橼戳破新能源汽车资本“泡沫”?理想汽车被波及 股价创新高后又跳水

- 网购27元商品运费8991元 “超额累倍运费”玩坏了格式合同

- 贫穷限制了我的想象?303万“买”一辆又破又旧摩托车 赶上法拉利跑车价!

- 四大科创50ETF11月16日开启“场内时代” 长线配置资金涌入在望

- 亲子游戏——怎样指导0~1岁宝宝的游戏

- 夏日宝宝安全舒爽生活行动

- 人工喂养的宝宝如何补锌

- 回到怀孕之前,你还会坚持生孩子吗?都来听听宝妈的心声

- 适合周岁宝宝的2款营养辅食

- 新生宝宝睡觉老是惊动怎么回事