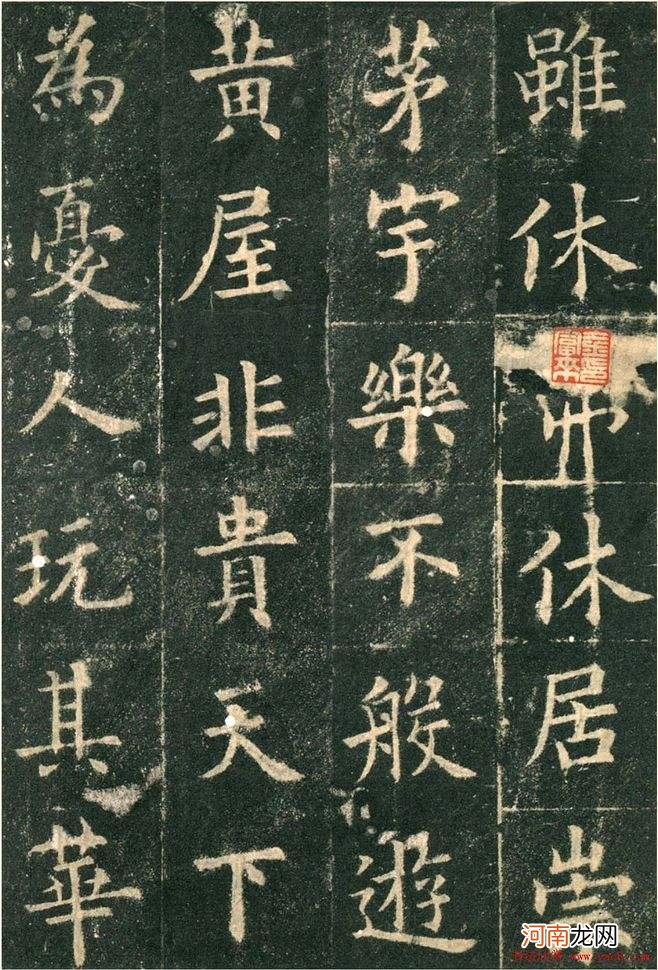

唐代是科举制度发展的巅峰时期,其书法艺术水平也有了空前的变化和提升,将书法纳入正规教学手段中 。唐代书法的繁盛也为我国后世奠定了艺术基础,进一步丰富了书法的发展形式,实现书法的规范性教学 。唐代政府将书法列入正规教育的范围内,形成了办学、招生、教学等教学体系,有利于我国如今的书法教学的普及,从而提升书法教学的经验 。

文章插图

一、唐代科举制度的特点

科举制度是我国人才培养及选拔的重要手段之一,最早兴起于隋朝,经过不断地改进与变革,在唐代确立为人才选拔政策 。唐代的科举制度具有系统性、完善性的特点,与学校相结合,为我国古代输送大量的人才 。科举制度培养了大量的政治家、书法家、文学家等,巩固了封建制度,推动了唐代经济政治的繁荣 。

唐代科举制度将人才进行分级选拔,将考试设置为几个不同的层级,由此保障制度的合理性 。唐代科举制度具有广泛性、公平性和功利性的特点 。广泛性是指科举制度的受众群体不受身份限制,与两汉察举制不同,考生可以通过自主报名的方式,自愿参加考试,形成了人才选拔的公平性 。这种人才选拔手段有利于打破贵族垄断的形式,将不同层级和地位的知识分子列入到考核范围,从根源上转变了制度的发展方式,增加了人们的心理认同感,进而实现我国古代社会的公平性发展 。同时,科举制度的广泛普及有利于提升制度的吸引力,引导唐代的知识分子将科举制度与仕途相结合,由此吸引更多的人参与到考试当中去,为国家的发展培养人才 。

与魏晋时期的“上品无寒门,下品无士族”不同,唐代科举制转变了门第观念,其选拔方式及培养手段具有一定的公平性,实现了社会各界知识分子的广泛参与 。科举制度的选取具有公平、公正及公开的特点,考试题目统一,阅卷规范和人才选拔方式一致,能够保障人才的合理性选拔 。此外,科举制度的开始时间统一,具有公平合理的特点,唐代的知识分子要进入仕途时,必须通过科举考试这一途径,进而形成了制度发展及实施的合理性 。此外,科举制度还具有一定的功利性,阻碍了人才的全面性发展 。学校及个人的学习内容都是通过科举制度进行制定,仅仅将学习的内容局限在了儒家经典和诗赋之上,学习手段以死记硬背为主,不利于科学思想的发展,阻碍了我国古代全面性人才的培育,影响着知识分子的求学思想 。

文章插图

二、唐代科举人才培育制度

(一)书学的产生与发展

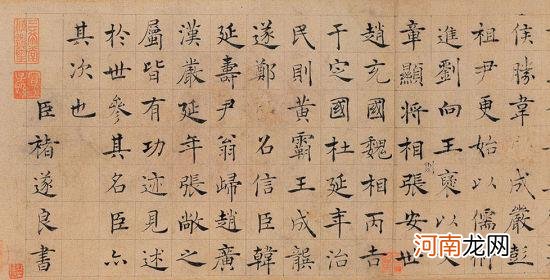

科举制度的产生带来了我国古代文学地位的提升,形成了规范的教学机构,促进科举制度及人才培育制度的系统性发展,书学的发展就是其中之一 。书学最早设立于晋朝,经过隋朝的制度改革增加了书学博士3人,官居九品下,书学助教2人并有学生40人 。书学是我国现在学校的雏形,起着教书育人、为古代社会的发展培育人才的作用 。在此基础上,唐代经过重建及改进,在公元622年进行改制,将书学形成系统,并归入国子监范围内 。

(二)国子监中书学制度的引入

唐代书法人才的培育与科举制度相辅相成,协调发展 。其中,书学制度的建立与产生提升了书法人才的培养和教育程度,丰富了我国古代书法教学手段 。国子监中书学制度的建立与产生能够提升人才质量,促进唐代科举制度体系更加完善发展 。国子监的教学制度较为完善,其设有教学制度及入学资格的规范,形成了完备的教育体系 。书学是具有实质性的学校组织,其主要招收对象为下级官员和庶人的后代,保障平民也能得到教育 。

- 10幅画串起两千年的仕女画历史 唐代仕女画的特点

- 步辇图简介 步辇图作者

- 唐代最著名的五大书家 唐朝书法家

- 沈周山水技法画解读 沈周的山水画特点及成因浅析

- 浅析市场上五元硬币的收藏价值 5元硬币图片及价格

- 为什么宝宝总是睡不踏实 浅析宝宝睡不踏实的原因

- 黑茶只是茶而不是药,却是生命之茶

- 春秋后期莲鹤方壶演变浅析

- 浅析如何辨别鸡油黄蜜蜡的真假 鸡油黄蜜蜡有香味吗

- 敦煌莫高窟中有乐舞图像的唐代洞窟有 敦煌莫高窟中有乐舞图像的唐代洞窟是