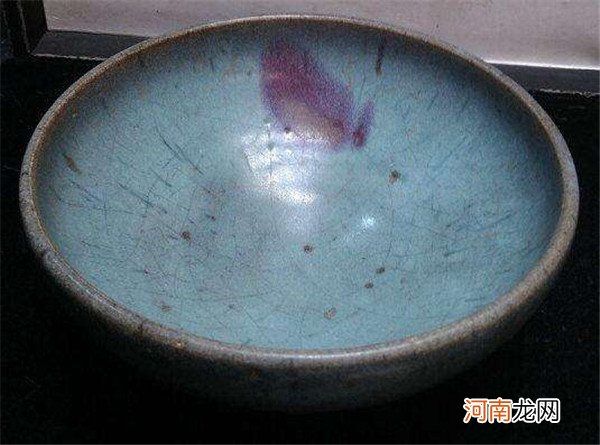

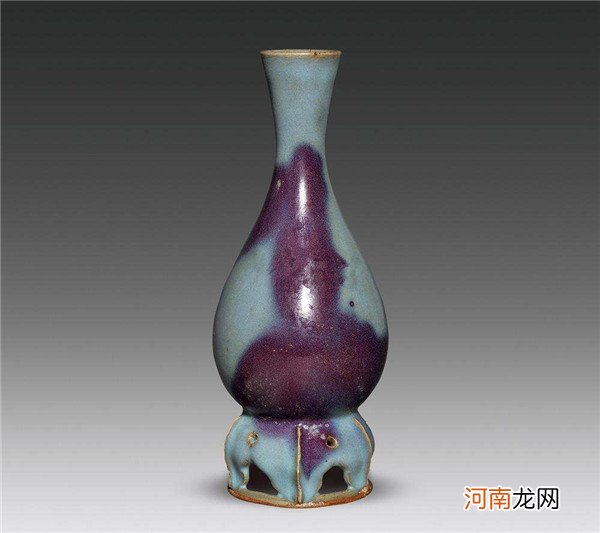

从艺术上讲,钧窑以雅致的乳浊状天青色釉和多彩的窑变而倍受人们的喜爱 。特别是有效控制的铜红釉和铜红彩的应用,更是钧窑对中国古代制瓷工艺的一大贡献 。在钧窑生产的早期阶段,红彩的施加没有一定之规,因而在釉面形成大片不规则的彩斑,十分美观,人们用“峪谷飞瀑兔丝缕,夕阳紫翠忽成岚”来描述钧瓷流云般优美的釉色和艳丽如彩霞的红彩 。同时钧釉的釉色并不完全可控,成品的釉色有天青、月白、青黄、褐绿、紫蓝等多种颜色,同样配方的釉在烧成过程中由于不同的火候、烧成曲线和窑位,形成了千差万别的釉色,加上红彩的不规则呈现,被称为“窑变”,赋予了钧窑神秘而多变的特征,钧窑的产地流行着“入窑一色,出窑万彩”的说法,来形容钧窑瓷器的丰富多彩的釉色 。

文章插图

【钧瓷材质】科学检测结果表明,钧釉属于典型的“液—液”分相釉,釉料化学组成的特点是高硅低铝,并含有磷、钛、钙等元素,因而能在高温熔融状态下产生液相分离,在连续的玻璃相介质中,悬浮着无数圆球状微小颗粒和气泡,将入射光线散射,致使釉层乳浊不透明、釉面呈现柔润的天蓝色乳光 。

钧窑瓷器以“釉俱五色、艳丽绝伦”独树一帜,它创造性地使用铜的氧化物作为着色剂,在还原条件下烧制出窑变铜红釉,并由此繁衍出茄皮紫、海棠红、丁香紫、朱砂红、玫瑰紫等多种窑变色彩 。

文章插图

宋钧瓷的“棕房”孔论述,彼说此述,众说不一 。有的呼其为“针孔”、“针眼”,有的叫作“橘眼”,有的称其为“猪毛孔” 。笔者经过对所藏宋钧瓷釉面进行细致认真的观察发现,宋钧瓷的釉表小孔虽然很少,但小孔的内部空间较大,不是直上直下的“针孔”、“针眼”或“猪毛孔”,将其称为“棕房”更为形象确切 。在50倍放大镜下仔细观察其釉面小孔表明,孔内径向长度可达孔口直径的4—6倍,较大的“棕房”孔洞可以从洞口直接观察到胎体 。同时,在釉面小孔四周分布有疏松的褐色颗粒杂质 。关于此种孔洞的形成,中国科学院、上海硅酸盐研究所编著的《中国古陶瓷研究》中刘凯民的《钧窑釉的进一步研究》里有详尽的论述:“釉层中气泡的数量和大小不同,单色乳光釉中气泡多,但尺寸小,直径一般在0.05—0.1毫米之间 。对釉层横断面的显微镜观察表明,绝大多数气泡似乎是在坯釉界面上产生的 。气泡形成的初期数量多而尺寸小,直径一般在0.02—0.06毫米之间,这些小气泡随后逐渐合并成较大的气泡向表面移动,其中一部分从表面溢出,在釉面上留下约0.5—0.8毫米的‘针孔’” 。

宋元时期的文献对于钧窑无明确记载 。明代《格古要论》及《格古要论增补版》也没有提到钧窑这个名称 。目前,学界认为关于钧窑最早的记录是《宣德鼎彝谱》中所录宣德三年(1428年)圣谕:“并内库所藏柴汝官哥均定各窑器皿款式典雅者,写图进呈,开冶鼓铸 。”然而之后,在诸卷详释所选鼎彝名称时,并不见仿钧窑款式的 。而《宣德鼎彝谱》中并未明确指出钧窑的时代为宋代,只是说内府藏有钧瓷 。明后期的文献多将钧窑列为古窑或名窑,而明后期所指的古窑包含了从宋到元的不少窑口,表明当时人们对钧瓷年代的认识还是模糊的,明代中期以后对钧窑的描述逐渐具体化 。清朝前期的文献开始明确将钧窑记为宋窑 。

文章插图

- 日本马油的正确使用方法及功效

- 信用从娃娃抓起从父母做起

- 幸福的孩子为啥不懂事

- 钧瓷不为人知的秘密,你们都知道吗

- 轻食从何时起进入到了人们的视野?

- 生双胞胎还能生二胎吗

- 给宝宝添加辅食常见的两个问题

- 妈妈怎样从舌头上看出宝宝健康

- 从白纸开始的宝宝教育

- 钧瓷不仅稀有,鉴别方式也不简单!