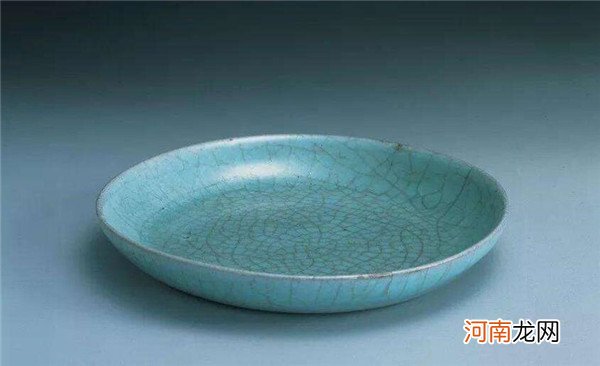

中国自古有君子佩玉比德的文化传统 , 汝窑特有的玉质感和内敛的宝光符合文人的审美标准 , 一经问世便为历代皇 室珍藏 。直到如今 , 能够收藏一件传世量稀 少的汝窑也成为了瓷器爱好者一生孜孜不倦的追求 。

文章插图

源自清宫旧藏的汝窑瓷器 , 烧造于11世纪末12世纪初的河南宝丰县清凉寺村 , 烧造时间短 , 传世有限 。1987年上海博物馆汪庆正等人出版的《汝窑的发现》一书 , 当时统计世界范围博物馆公布的仅有65件汝窑瓷器传世;后来收藏家马未都发表文章提出存世“67件半” , 其中半件典藏于广东省博物馆 。台北故宫博物院古陶瓷学者余佩瑾则认为全世界范围典藏的汝窑传世品大约70件左右 。而开展之际 , 故宫博物院器物部副主任、研究员吕成龙谈到 , 据北京故宫的最 新统计 , 传世北宋汝窑瓷器约有90多件 , 主要收藏在北京故宫博物院、台北博物院、英国大英博物馆(含大维德基金会)和上海博物馆等单位 。

雨过天青云破处 , 这般颜色做将来 , 二零一二年 , 宋汝窑天青釉葵花洗”以二点三亿成 交 , 让汝瓷这一传奇国宝家喻户晓 。但 , 台 湾人聪明地打起了汝窑这个概念 , 而回避了汝瓷这个核心 。

文章插图

“定州白瓷有芒不堪用” , 对于这个“芒” , 有人说是定窑瓷器的“芒口” , 收藏家马未都认为是指光芒 , 宋徽宗好道教 , 喜青色 , 看不惯定窑白瓷的耀眼光芒 , 遂令烧造青瓷 。也有可能是定窑釉色较为单调 , 而当时“天真独朗、从蓝而青”的汝民窑为此提供了技术条件 , 其隐含的静谧之青蓝 , 正合宋徽宗心意 , 遂有官汝之变 。那么 , 这是个怎样的青色呢? 这个要从五代周世宗说起 。仅从价值上而言 , 还有一处在宋代五大名窑之前 , 那就是柴窑 , 周世宗柴荣在位期间 烧制的一种瓷器 。周世宗仅当了六年皇帝 , 柴窑于是成了传说 , 因为至今未见过实物 。《景德镇陶录》认为 , 这个天青釉是柴荣所创 , “当日清器式 , 世宗批其曰: 雨过天青云破 处 , 者般颜色作将来 。”明宣宗喜之 , 将宫内“柴窑”列为名窑之首 , 清代《南窑笔记》将柴窑的特色归为四如:“青如天 , 明如镜 , 薄如纸 , 声如 磬” 。欧阳修在《归田录》中说 , 柴窑没人见过 , 汝窑的颜色应该与它最接近了 。天青色 , 成了汝窑最 大的特色 。据说 , 这个天青色是宋徽宗梦中见到的颜色 。

从汝窑到张公巷窑再到老虎洞窑 , 从三者关系或可推论张公巷窑即北宋官窑 。也有学者对此持不同见解 , 认为张公巷窑的年代为金、元时期或宋末元初 。经综合考虑 , 故宫博物院此处汝窑展览暂采用北宋末年说 。从产品特征看 , 该窑带有一定官方性质 , 至于是否为北宋官窑尚需进一步研究 。

【汝窑鉴定最终鉴定的是人品】

文章插图

“汝官”是支钉烧 , 支钉是用耐火材料制成的 , 就是当地的铝钒土 。烧成针状支钉后 , 根据器物大小、形状 , 将其粘在垫片(垫饼)上 。支钉一般都是单数 , 个别可有双数 。将其放入匣钵内 , 遍身施釉的器物放在支钉上 , 盖上钵盖 , 用耐火材料泥封 , 烧成后取出 。器物隐蔽处只留下小的钉痕 , 使器物显得完 美 。器物上留下的疤痕 , 古人称之为“芝麻钉” 。另外 , 较大的一些器物 , 有的用支线钉 , 支线钉痕成短线状 , 位于圈足根部内侧 。

- 钧窑鉴定方法论

- 汝瓷鉴定专家教你识别赝品

- 钧瓷鉴定方法几何

- 建盏表面鉴定与收藏价值

- 钧窑鉴定方法及步骤

- 汝瓷鉴定主要看哪几点

- 钧瓷鉴定方法,掌握了,你就是大咖

- 汝窑鉴定中的真与伪

- 钧窑鉴定方法,以及需要注意的事项

- 汝瓷鉴定中的几要素