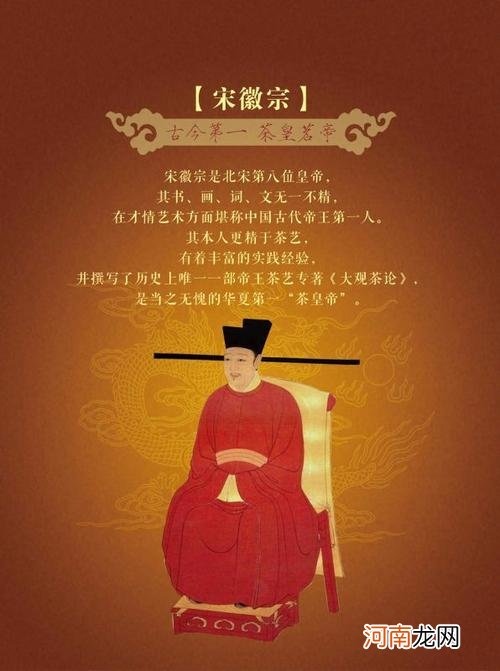

文章插图

徽宗所著的《大观茶论》中对于点茶的步骤和技巧进行了详细地说明 , 被称为“七汤点茶法” 。但是关于“七汤点茶”的过程中究竟要注汤几次这一问题大家是否听过有所争论?其实按书中所说 , “七汤点茶法”是需要注八次水的 。调膏虽不做为“七汤”中的一汤 , 也是需要注水的 。

调膏 , 是先将少许茶粉置入盏中 , 加少量水 , 用宪调和成膏状 。

宋徽宗先是提到了两种失败的点茶法:“静面点”和“一发点” 。“静面点”说的是有人是调膏之后马上就注汤 , 同时在用筅搅打时手重筅轻 , 力道不足以注入茶汤之中 , 这样点出的茶汤不会出现粟纹、蟹眼状的汤花 , 汤面平静无沫而被调侃为“静面点” 。这是由于击拂力度不够 , 以至于沫浡不发 , 水和茶膏未能充分混合的时候便再加水 , 这样做 , 不止茶的本色激发不出来 , 茶的香气精华也沦散了 , 是非常失败的点茶 。

而“一发点”指的是边注汤边击拂 , 手和筅发力都重 , 虽有些许沫浡产生 , 但汤花纹路浮泛易散 , 无法持续地“立”住 , 所以被称为“一发点” 。这是由于汤注的太多 , 同时击拂的手法不够熟练 , 手指和手腕的操作不够舒展 , 以致于点出的茶面浮沫太多 , 不能像粥面那样凝固 。而此时 , 茶力已经耗尽 , 虽然能泛起像云雾般的些许沫浡 , 却容易露出水痕 , 也是失败的点茶 。

正确的点茶方式应该是根据茶粉量注汤 , 先将茶粉调成融胶的状态 。然后沿盏壁缓缓注汤 , 而不是将水直接浇进茶膏中 。注水不能太猛 , 不要着急运筅 , 先轻轻搅动茶膏 , 让茶膏与水充分相溶之后再慢慢以打圈的方式拂动茶汤 , 手指指腕要放轻松 , 但力度要透过茶筅渗入茶汤之中 , 指绕腕旋 , 力量自手腕到手指 , 到筅 , 到茶汤的过程是畅通无阻的 , 在这个过程中 , 茶汤就像用酵母发酵的面粉一样慢慢发起来 , 并在白色沫浡表面形成零散的小气泡 , 给人的感觉如疏星皎月 , 灿然而生 , 这时茶汤的表面就基本形成了 。

“二汤”注水要从茶面上注入 , 要绕茶面注入细细的一圈 , 注汤的速度要快速 , 并且迅速提瓶收住水 , 不要让水滴到茶面上破坏茶面 , 尽量保持茶面不动 。此时用力击拂 , 使茶的色泽渐渐舒展开 , 茶面上散珠碎玉似的汤花便逐渐聚集壮大起来 。

“三汤”注水的量要像二汤一样 , 击拂手法要逐渐变得轻而均匀 , 围绕着盏心 , 以环绕的方式反复击拂 , 直到茶汤中的茶粉均匀散布 , 并泛起错落有致地粟纹、蟹眼似的汤花 , 这时茶的色泽已十得六七了 。

“四汤”注水要比前面少一点 , 筅搅动的幅度要大 , 速度不要太快 , 这时茶汤的色香味如清真华彩般焕发出来 , 细密的沫浡逐渐覆盖茶汤 , 就像是云雾渐渐从茶面生起 。

“五汤”注水可以稍多一点 。根据茶面的情况而定 , 运筅要轻柔 , 但动作要充分 。如果此时茶仍然没有完全生发 , 表面的沫浡形成的还不充分 , 就需要用力击拂促使它生发出来;如果已经生发过多 , 就要用筅轻轻拂动使茶面收敛凝聚 。等到细密的沫浡在茶面上结成如云雾 , 似雪花的状态 , 这时的茶色就几乎已经全部呈现出来了 。

- 不孕不育不要怕 药膳帮你来调理

- 天乩之白蛇传说歌曲盘点 跨越千年虐恋的恋曲等你来pick

- 中医教你来排毒

- 多对孩子说“你来”

- 我国宗教特征

- 宝宝谁带更合适?小编为你来分析

- 他的付出对你来说意味什么

- 大雪时节做好三件事保你来年不生病

- 家有水痘儿 教你来护理

- 宝宝懒惰怎么办 五招教你来解决