前段时间因为工作的原因 , 整个人心情低落到了极点 , 本来就不精致的我看起来更加邋遢了 。 有一天在路上看到前同事 , 她惊讶地说 , 你咋变成这样了?

我苦笑地对她说 , 可能是最近太累了 , 你说生活是不是很没有意思啊?你说我们干嘛要那么努力上班 , 操着卖白粉的心 , 挣着卖白菜的钱?

文章图片

朋友听我这么一说 , 干嘛把我拉到了一家居酒屋小酌一番 , 觥筹交错间 , 我的脑袋一片空白 。

回到家以后 , 老公看着满脸疲惫和一身酒气的我 , 只能叹息一声 , 然后默默地给我放好洗澡水 。

我知道 , 此时此刻的我糟糕透了 。

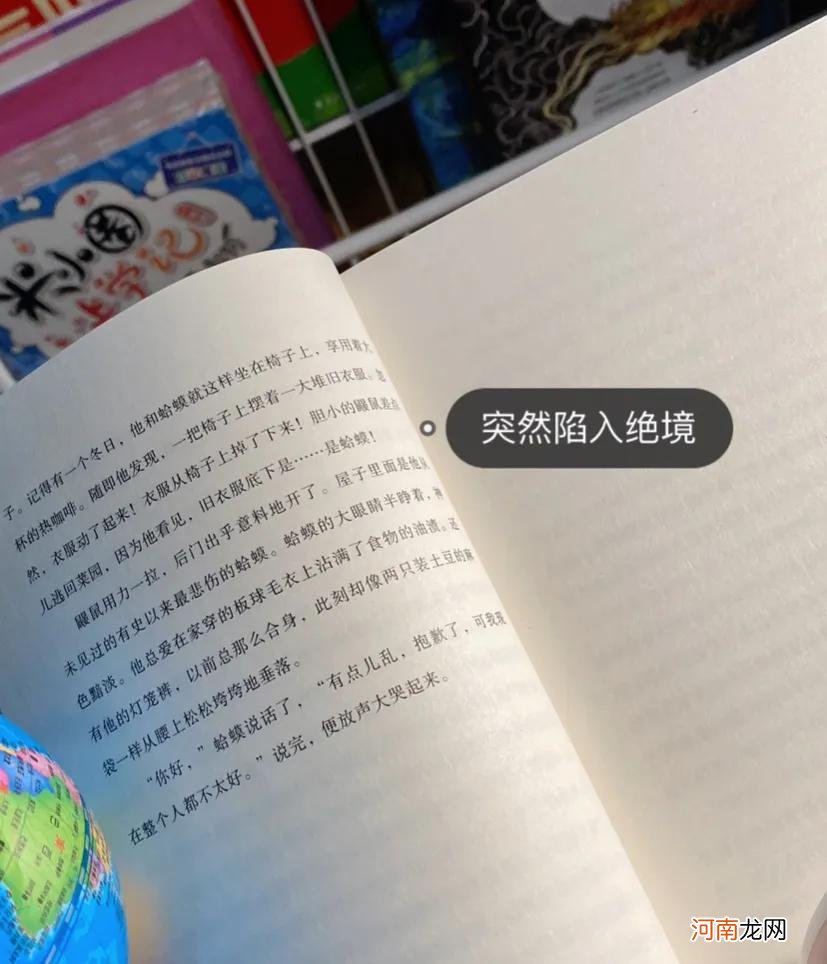

洗完澡 , 在一摞书里面 , 我扒拉出一本《蛤蟆先生去看心理医生》 , 这本红了20年心理学入门书 , 本文的作者是罗伯特·戴博德 , 毕业于剑桥大学赛尔文学院 , 是一位经验丰富的心理学研究者和临床实践者 。

文章图片

之前一直觉得这是一本给孩子看的儿童心理学入门级小说 , 看完之后却泪流满面 , 故事里面的蛤蟆先生不就是我么?

从小被父母嫌弃 , 为了好好活着 , 不断地讨好他们 , 表现自己 , 只是希望他们可以看到 , 给我一个爱的鼓励 , 温暖的怀抱 。

但是很显然 , 在棒棍底下出孝子的年代 , 我的父母并不认为家庭教育是需要爱的鼓励和平等的 。 没有爱的童年 , 让我成为了一个极度敏感的人 , 别人不经意的一句话、一个眼神、一个动作 , 都会让我觉得:他们又在背后议论我了 , 我 , 又成为了他们嘴里的那个怪人 。

为什么我不能成为别人家的孩子 , 别人家的同事?

看完《蛤蟆先生去看心理医生》之后 , 我释然了 , 年过30的我 , 要和那个活在父母阴影中的孩子说再见了 。

文章图片

小的时候 , 我在讨好我的父母 , 长大了以后 , 我在讨好我周围的人 。 有时候 , 我遇到比我还年轻的后辈时 , 我又会不自觉地苛责他们 , 自以为是地给他们一些意见 。

在《蛤蟆先生》这本书中 , 作者将前者的行为称之适应型儿童状态 , 在这个过程中 , 父母对于孩子的管理是非常严格的 , 年幼的孩子为了能活下去 , 就会不自主地讨好父母 。

这些讨好的表现主要为:不管事情是错还是对 , 孩子首先示弱、道歉 , 在矛盾还没有开始之前 , 适应型儿童就会主动道歉 , 因为这样就不会形成冷战或者其他更加难以控制的状态 。

后者则是批判型父母状态经常会有的行为 , 看着后辈 , 总是想当然地认为 , 他们太菜了 , 在事情的处理上总是不得要领 , 我的建议能让他们少走弯路 , 好为人师就是最典型的代表了 。

事实上在这个时候 , 我们只是在重复父母的行为——我们在让别人接受我们从父母那里继承来的价值观 。

文章图片

苍鹭先生认为这两种状态都不是一个正常的生理状态 , 我们要找的是成人自我状态 , 如果想要进入这个状态 , 他的建议如下:

第一 , 没有人能逼着其他人成长起来 , 旁人只能鼓励你成长起来 。 旁人只是辅助 , 你才是自己的救世主 。

第二 , 要学会做选择 , 这个选择需要你在理性且客观地装天下做的决定 , 你需要对你的选择负责 , 而不是一味地将选择的机会让给别人 , 不断地被说服 , 当我们可以决定想做什么 , 必须要做什么的时候 , 我们就真的开始长大了

- 美国儿科医生:多摸宝宝这3处,孩子更聪明,可惜很多家长都不碰

- 小学接娃初中陪读高中送饭,娃在上学父母在历劫,每个阶段都重要

- 孩子太混怎么办?每个混小子背后都有段溺爱,要相信孩子本性不坏

- 《小舍得》贫富差距会让米桃自卑吗?心理学家:每个人都有自卑感

- 梁启超:最好的家教,是让孩子见这3种世面,建议每个家长都看看

- 教师考试中常考的4个学习动机来源,每个父母都应该好好学学

- “同学每个月有300块钱零用钱,你们只给我50!”深度解读财商教育

- 小学生作文《寂寞》,句句戳人心弦,字里行间却满是孤独

- 父母课堂,孩子18岁以前都有哪些阶段?每个阶段该重点培养什么?

- 家有男孩请注意!穷养已过时,注意“三做三不做”