汝瓷口沿以下的釉脱离口唇叫脱口,脱口的釉流到附近导致釉层变厚,因口的形状是圆形就形成圆圈,这个釉形成的内外圆圈叫釉环 。

文章插图

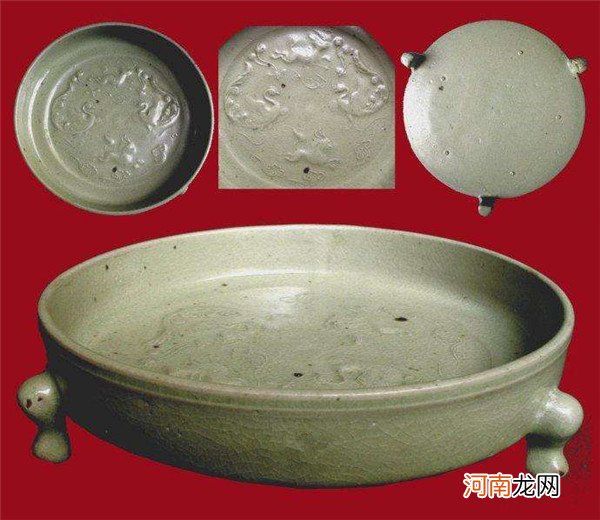

宋代宫廷用汝窑器物一般均采用满釉支烧,为了避免窑炉内杂质的污染,需用匣钵装好,并将器物用垫圈和支钉垫起,防止与匣钵粘连 。高濂的《遵生八笺》说汝窑“底有芝麻细小挣针” 。在器物底部可见细如芝麻状的支钉痕三、五、七个,六个支钉的很少,痕迹很浅,大小如粟米 。张公巷的器物呈圆形支钉 。蟒川严和店、大峪东沟一带汝窑器多无支钉痕,个别碗、套盒、凹足钵、洗、器盖等用垫饼支烧工艺 。

【国之重器汝窑现身】汝瓷,始烧于唐朝中期,盛名于北宋,位居宋代“五大名瓷”之首,因产于汝州市而得名,形成过“汝河两岸百里景观,处处炉火连天”的繁荣景象,在中国陶瓷史上占有显著的地位 。

文章插图

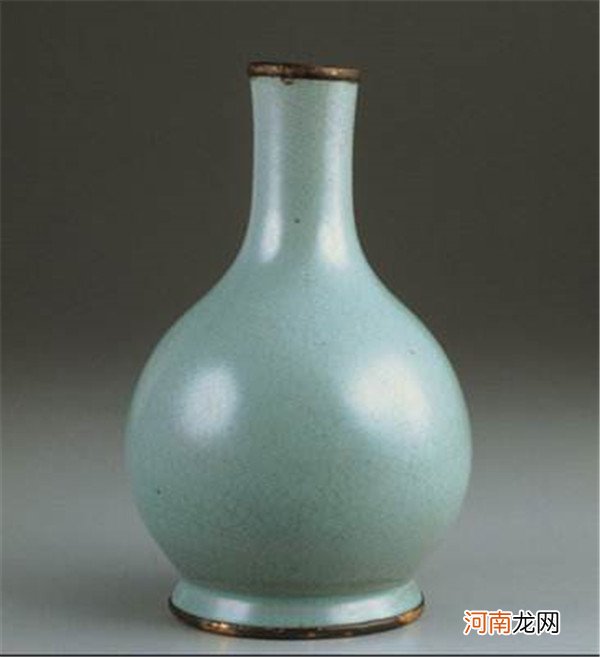

宋人欧阳修在《归田集》中对汝窑的论述:汝窑瓷真正最美的就是釉,不是天青色,而是粉翠,也就是现在所说的翠青色 。而汝瓷真正的瓷色是半瓷化作的,玻化不明显,器身不透光亮,因此不排除后人把珍品当作“陶”而丢弃,故存世甚稀 。而《清波杂 志》里宋人周辉对汝窑的精述,汝瓷以釉取胜,当代青瓷不能同比,真品釉色青中泛滥、纯净、温润,釉面隐现出一种柔和含蓄的光泽,它既不同钧瓷的乳光,也不同哥窑的脂光,而是一种类似古玉般内蕴的光泽 。当时汝瓷是唯供御拣退方许出卖,近尤难得 。现从文献可知,汝瓷也可民用,绝非“严禁民用”之说 。对自藏汝窑瓷及由此对整个汝窑作较全面简述的则是明代学者高濂的《燕闲清赏笺》中提及,“汝窑,余尝见之,实为玛瑙末入釉,汁水莹厚如堆脂,然汁中棕眼隐若蟹爪,其釉色有天青、粉青,还有葱绿和天蓝等 。粉青为上,天蓝弥足珍贵 。有"雨过天晴云破处"之称誉,釉面可视碧玉,也不为过 。所有历代青瓷应以汝窑 。

汝窑文化是宋代文化的重要组成,而宋代文化则是我国文明发展史上的重要组成,因而汝窑文化也是我国文明的重要组成 。而宋代汝窑瓷器则是汝窑文化的载体,因而充满高雅、玄妙之美的宋代汝窑瓷器十分受人们的青睐 。宋代汝窑瓷器的器形有碗、瓶、盘、洗、尊、盏托、奁、水仙盆等日用器,还有少数堆花、印花等装饰,器形又分平底、裹足、宽板沿和三足诸种 。

文章插图

汝瓷,近千年来,以其莹润如玉的釉色、雨过天晴的色彩、难觅踪影的神秘,让一代又一代收藏家梦寐以求,心驰神往;然而,由于汝瓷的珍 稀名贵,又让多少藏家谈汝色变,望而却步 。笔者收藏研究汝瓷多年,深深感到,汝瓷的收藏和鉴别,正应了两句古诗词:“不识庐山真面目,只缘身在此山中”、“为伊消得人憔悴,衣带渐宽终不悔,众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处 。”可以这样说,汝瓷的收藏,只要下足功夫,捡漏是偶然中的必然 。

汝窑的支烧方式,主要由满釉支钉支烧、垫圈垫烧等工艺 。一般讲,盘、碗、洗、平底瓶、三足炉等器物均施满釉用支钉支烧,其它啄器类如立件、大件瓷器多采用垫圈垫烧 。采用支钉工具支烧的这类器物里外、口足都不露胎,仅有器物底部留有似芝麻状小支钉痕,支钉数量一般为三或五枚,唯椭圆形水仙盆是六枚支钉,偶尔也有四枚支钉的器物 。在汝窑成熟早期有类似米粒状的圆形支钉痕,也有较大的圆形支钉 。支钉痕的痕迹也是鉴定汝瓷的关键所在之一,汝窑支钉痕是支钉残留痕,断口处有较小的崩茬,一般呈浅黄白色,由于存世环境不同也有发灰黑或者发白的痕迹,但是牢记一点:用40—50倍放大镜观察,近千年的自然侵蚀或者结晶明显,那些支钉痕上白色生(像白色的石膏状)硬(不自然或有人工磨痕),或与胎土颜色基本一致,看不到结晶或侵蚀的痕迹,就需要谨慎了;不过,也的确存在由于制定所用材料的差异,或者存世环境的特殊性,痕迹处虽然也已硅化,但看不到明显“结晶”痕的宋代汝瓷 。

- 国内惊现汝瓷、非常罕见!

- 馆藏珍品——汝窑精品欣赏

- 馆藏级汝窑精品赏析

- 探寻钧窑“密码”

- 探寻为藏友谋幸福“密码”:钧窑连接大世界

- 馆藏传世汝窑赏析

- 高清大图 馆藏汝瓷赏析

- 谈谈目前市场上最 好走的钧窑

- 关于汝窑收藏,还是得从每一个细节出发

- 关于、我们所了解的汝窑