建盏作为“斗茶神器” , 被奉为顶 级奢 侈品 , 这一点毋庸置疑!宋朝名流士大夫前赴后继为建盏歌功颂德 , 宋人涉及建盏的诗词歌赋(且得以留存至今)数量之多 , 同朝没有任何其他瓷器可相颉颃!当代国内学者普遍认为 , 宋人对于建盏的钟爱 , 在于建盏对于当时斗茶的适用性(所谓“茶色白 , 宜黑盏”)以及出尘脱俗的审美意趣!文采飞扬者更不吝溢美之词 , 话里话外多影射一个字——黑!真是这样吗?笔者有两个疑问:1、大宋名流无论什么性格 , 什么境况 , 都只一种“出尘脱俗的审美意趣”——都喜欢“黑”吗?2、喜欢“黑”瓷就要独钟建盏吗?全国黑瓷窑多了去了!从唐代 开始 , 浙江的“德清窑”、四川“西坝窑”、山西“榆次窑”、江西“吉州窑”……在建窑周边就有十多处黑瓷窑场!显然 , 光一个“黑”字 , 是不可能赢得“万千宠爱于一身”的!那么 , 建盏到底凭什么可以得到民间的“泛爱” , 又独享帝王的“专宠”呢?要解析这个问题 , 还得先把话题说开去 。

文章插图

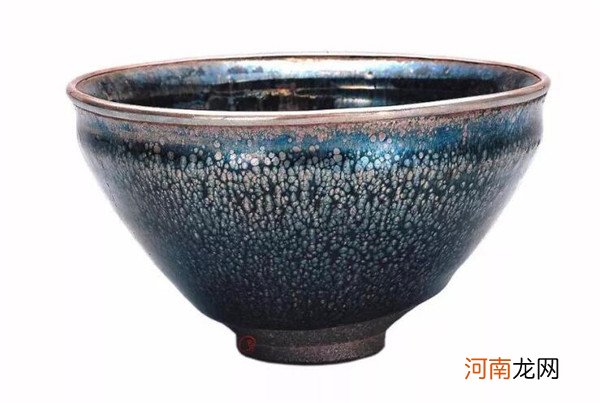

这一类加金加彩建盏黑釉一般较其他建窑兔毫盏要光亮一些 , 也相对要薄些 。据日本有关史料记载:“曜变 , 建盏之无上神品 , 乃世上罕见之物 , 其地黑 , 有小而薄之星斑 , 围绕之玉白色晕 , 美如织锦 , 万匹之物也 。”这些加金曜变盏 , 对照日本的记载 , 十分一致 。星斑比较薄 , 感觉就像附着在釉面 , 但用放大镜观察 , 还是可以看到渗透的深度 。

建盏的胎土选择包含红土、粘土和高温土这三种建阳当地的泥土 。红土大多分布在水吉后井村;高温土主要分布在水吉大梨村;粘土则是分布在水吉南山 。这三种胎土在我国很多地方都非常普遍 , 甚至其他地方的陶泥工匠制品都是选择这样的陶泥烧制而成 。其次建盏的釉料选择是以草木灰和釉矿(建阳南林)为主 。

文章插图

【建盏:积微成著,金石为开】

建盏胎泥经过瓷矿水碓粉碎、淘洗等加工处理并配方形成 , 胎色灰黑 , 砂粒匀细而具粗糙感 , 口沿、底足露胎处表层有焙烧过程中被氧化的红褐色 , 由于年代久远 , 此种色调与胎骨形成相近似的深沉古朴的格调 , 犹如汗斑、汗渍似的附着器表 , 虽擦洗而不剥落 , 是仿建盏不可比拟的 。仿建盏胎泥有的使用球磨机械加工 , 使胎骨显得过于细腻;有的则因粗制滥造使胎骨含砂粒过多而显得格外粗糙 。口沿、底足露胎处虽然经过做旧处理 , 但肉眼观察下的新痕迹不可能完全达到与建盏相同的古朴色调 , 仍然可以看出新烧的“火气” 。建盏的釉色黑润而静谧 , 仿建釉色强烈的浮光无论如何达不到建盏滋润莹亮的程度 。

"建窑是宋代新兴的黑瓷窑之一";其他较为权 威的专家著述 , 也只有"宋代江南较为著 名的黑瓷窑"之说 , 很少论及建窑烧瓷的起始和下限年代 。根据九十年代初对建窑遗址的考古发掘发现 , 在水吉镇芦花坪窑址黑瓷堆积层的下面有青瓷层存在 , 出土物都具有晚唐、五代时期特征 , 因此 , "宋代新兴黑瓷窑"之说 , 显然有误 , 应予纠正 。考古发掘又发现 , 在建阳城关附近的源头仔村有一处烧青瓷、青白瓷的元代窑址:源头仔附近的碗窑发现一处烧青瓷的明代窑址;水吉镇大路后门东侧发现一处烧青花瓷的清代窑址 。因此 , 从广义上的概念来说 , 建窑烧瓷的上下限年代 , :建窑创烧于晚唐五代 , 历宋、元、明、清四代 , 烧瓷历史长达千年 , 而且对福建地区和江南广大地区都有很大影响 , 以至在全国已发现的宋瓷窑址中 , 有三分之一以上都见到黑瓷 。

- 建窑建盏:常见建窑建盏的种类及特征

- 宋代建盏:常见宋代建盏的特征

- 建盏,最常用的辨伪方法有哪些!

- 建窑建盏,有缘难得

- 宋代建盏,无价之宝啊

- 建盏,为何如此珍贵?千 金 难 求

- 建窑建盏,收藏潜力巨大——建窑建盏收藏市场疯狂

- 建盏,美到窒息

- 建窑建盏,美不胜收

- 宋代建盏,每一件都有不为人知的故事!