“说”的语言通常简洁明了 , 寓意深刻;写法较灵活 , 跟现代的杂文大体相似 , 通常采以小见大的办法 , 借讲寓言故事、状写事物等来说明事理 , 这就是我们所说的“托物寓意” 。

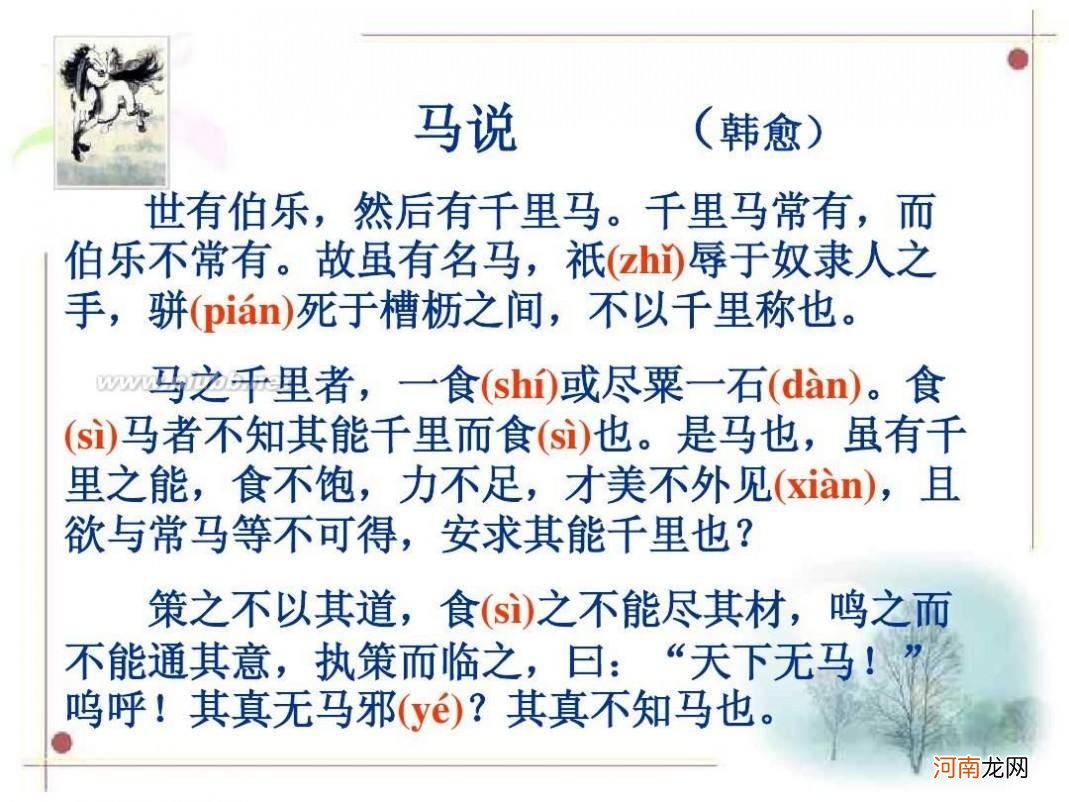

文章插图

鉴赏:

《马说》是一篇说理文 , 似寓言而实非寓言 , 用比喻说理却并未把所持的论点正面说穿 , 没有把个人意见强加给读者 。通过形象思维来描述千里马的遭遇 , 提出事实 , 省却了讲大道理的笔墨 , 作者利用了古汉语中虚词(语助词、感叹词和连接词) , 体现出一唱三叹的滋味和意境 。伯乐的典故几次被韩愈引用(见韩愈所作的《为人求荐书》及《送温处士赴河阳序》) , 可见韩愈命运的坎坷 。

“世有伯乐 , 然后有千里马”是从正面提出问题 , “千里马常有 , 而伯乐不常有” , 从反面展开议论 。说明千里马和伯乐的信赖关系是如此的密切 。在韩愈看来 , 世上缺乏的不是人才 , 而是发现人才的人 。所以说课文中流露的是作者怀才不遇之情和对统治者埋不摧残人才的愤懑和控拆 。

“世有伯乐 , 然后有千里马 。”一开篇就奇峰突起 , 发人之所未发 , 点明全文主旨 。这句话还包含着一个反题 , 即“无伯乐 , 则无千里马” , 说明千里马的命运与伯乐的依赖关系 。换句话说 , 就是除伯乐而外没有人能识别千里马 。

“祇辱于奴隶人之手 , 骈死于槽枥之间 。”具体地描绘了千里马没有遇见伯乐的可悲的遭遇 。字里行间充满了作者的痛惜之情 。

“食不饱 , 力不足 , 才美不外见 。”“食马者不知其能千里而食也 。”这两句揭示了千里马的才能为何被埋没的根本原因 。“不知” , 这正是问题的要害 。一天能跑千里的马 , 一顿有时会吃光一石小米 。是说才能、本领特殊 , 食量也特殊 。喂马的人不懂得它能一天跑上千里而一般地喂它 , 怎么能要求它日行千里呢?

“且欲与常成等不可得 , 安求其能千里也?”通常数量的喂养 , 常马吃饱了而千里马远没有吃饱;没吃饱的当然比不上吃饱的 , 本领自然发挥不出来 。这正是说明 , 千里马喂养不得法 , 便无法显示它的本领 。这一句描述了千里马因肚饥而无法发挥才能的痛苦 。

文章写到这里 , 作者还觉得不够 , 又接着用“鸣之而不能通其意” , 从“人”的方面再做深入一层的刻画 。使文章生动深刻 , 也表现出作者的愤激 。作者并没有立即谴责这种不识马的“人” , 反而让他面对着千里马不懂装懂 , 还说“天下无马” 。意思是说 , 这样的“人”在主观动机方面还是不错的 , 他并非不想选拔人才 , 并非没有求贤用贤之心 , 无奈贤人贤才太“少”了 。明明是“人”的主观上出了问题 , 却把这种局面的形成推给客观条件的不如意、不理想 。眼前就是一匹千里马 , 食马者却对着千里马发出了“天下无马”的慨叹 , 认为这不过是一匹连常马也不如的马 。这是作者的讽刺 。文章写至此处 , 作者立即点明主题 , 用呜呼!其真无马邪(yé)?其真不知马也!结束 , 把“无马”和“不知马”这一矛盾形成一个高潮 。这是韩愈凝聚浓缩手法的结果 。

- 全新发动机平台 马自达将推出6款新车

- 采用后置驱动 全新马自达6将于2022年亮相

- 续航590km 宝马i4 eDrive40将于年内上市

- 2021天津车展 威马W6第三次OTA升级

- 面试中说这些话,到手的offer很容易飞

- 产品经理需要向上思考

- 说说窄门思维

- 加速落地轿车战略 威马M7即将正式发布

- 设计更豪华 宝马3系Gran Limousine官图曝光

- 会说话的店长,员工才服气!