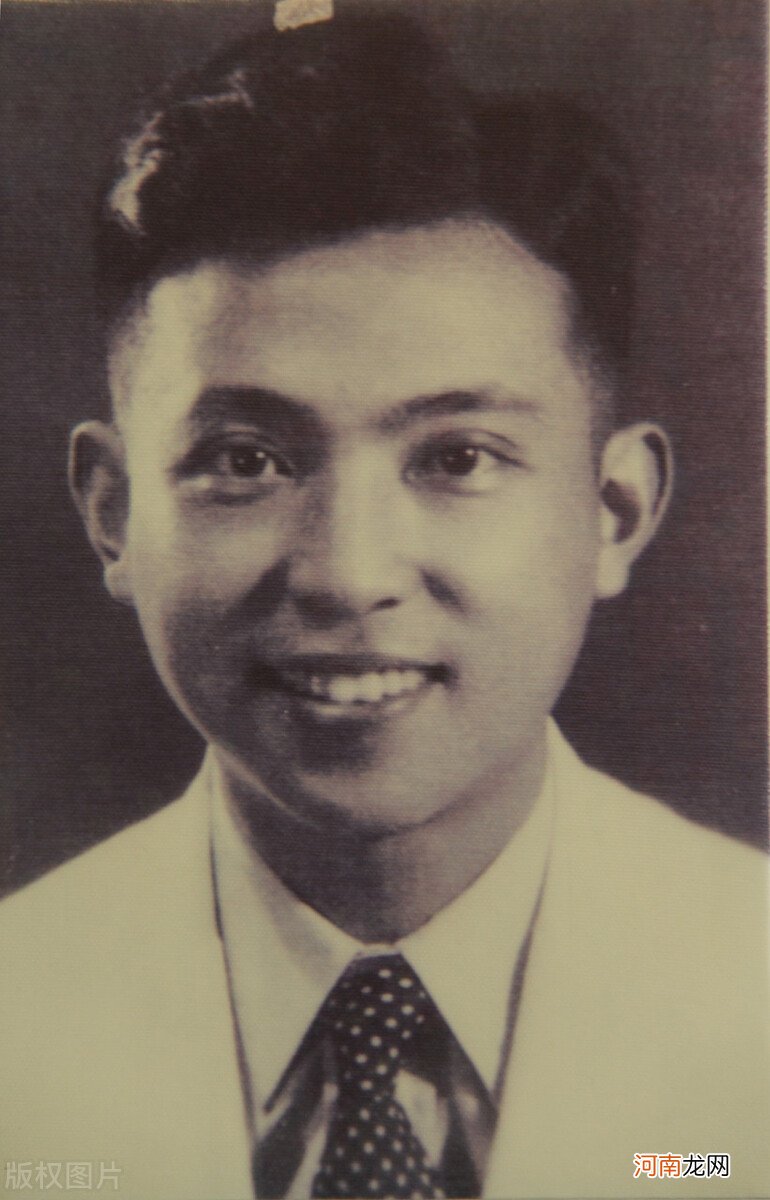

文章插图

穆旦的《诗八首》(写于1942年)在写出不久(1946年)就被王佐良誉为“现代中国最好的情诗之一”[王佐良. 一个中国诗人[M]. //穆旦诗集·附录. 北京:中国文联出版公司,1993:120.],并指出其诗艺的特点在“肉体与形而上的玄思混合”;在1980年代以来的批评和解读中,更进一步被确认为新诗中最著名的经典作品之一,孙玉石先生誉之为“中国现代的《秋兴八首》”[孙玉石. 解读穆旦的《诗八首》[M]. //丰富和丰富的痛苦:穆旦逝世20周年纪念文集. 北京:北京师范大学出版社1997:32.] 。郑敏、孙玉石、梁秉钧、王圣思、张同道等诗人和批评家从不同角度对这首诗的意义进行了多层次的挖掘,为我们深入这首诗“幽暗”的内部提供了必要的光源 。郑敏先生认为这首诗表现的是“个人爱情经历与宇宙运转的联系”,它包含着“双层,三条力的结构” 。所谓“双层”就是始终贯穿在八首诗中的“既相矛盾又并存的生和死的力,幸福的允诺和接踵而至的幻灭的力”,“三条力”则是指诗中“我”“你”“上帝”三种力量的矛盾与亲和 。这种多重力量的“交织,穿梭,呼应,冲击”既构成诗歌发展的基本动力,同时释放出能量,感染读者,并引致读者和诗之间的对话 。[郑敏. 诗人与矛盾[M]. //一个民族已经起来:怀念诗人、翻译家穆旦. 南京:江苏人民出版社1987:38~39.]郑敏先生的这一阐释,我以为是迄今为止对这首诗的深层意义最为内行和到位的把握,是我们进入这首诗的内部可以依赖的最明亮的一束光线 。但是,所有这些大大小小的光源汇集到一起,也并不能完全照亮这首诗内部的天空,它的一些部分仍然被重重阴影遮蔽着,而对其中一些细节的解释也远没有达到圆融透彻的地步 。这也许再一次证明了,一首好诗的意义是永远无法穷尽的 。本文试图借助这些前人的指引,以自己暗昧的心智在照耀这首诗的光源中增加一支微明的、朦胧的火炬——如果它碰巧照亮了某些被前人忽略的角落,则笔者就感到非常满意了 。

下面我们按八首的顺序逐首进行解读 。

一

你底眼睛看见这一场火灾,

你看不见我,虽然我为你点燃;

唉,那燃烧着的不过是成熟的年代,

你底,我底 。我们相隔如重山!

从这自然底蜕变底程序里,

我却爱了一个暂时的你 。

即使我哭泣,变灰,变灰又新生,

姑娘,那只是上帝玩弄他自己 。

第一首诗奠定了整个组诗情感的基调,也确立了它以玄思作为诗情发展动力的基本方法论特征 。郑敏先生所谓的“双层,三条力的结构”在这第一首诗里得到了初步展示 。在这里,我们既看到了燃烧的热情,也看到了对这热情的否定;既看到了纵火犯,也看到了消防员——郑敏先生所谓的“双层结构”,在我看来,实际上体现了爱的肯定与否定、可能与不可能两个互相纠缠的方面,它们分别构成了组诗的第一主题和第二主题 。整个组诗就是通过这两个主题之间的对话和驳难来展开的,正是它们之间时而互相平行、时而相互交缠的运动构成了这首诗的基本结构线索 。而郑敏先生所谓的“三条力”——“我”、“你”、“上帝”(也都在这里登台亮相了)——作为推动上述主题发展的内在动力,本身都包含了爱的可能与不可能(肯定与否定)的双重因子,彼此之间又不断地互相交缠、辩驳、冲突、对话,从而推动诗歌主题不断向前发展 。实际上,这第一首诗就像整个组诗的全息缩微,包含了其后各首诗的中心内容,实际上,下面七首诗在相当程度上都可以看作这第一首诗的比例不等的“放样” 。更确切的说,它就像一粒花种;在其后各诗中,这粒种子逐渐萌蘖、发芽、抽枝,直到开放为完全的花朵 。

- 李清照经典诗词必备十首 李清照的十首经典诗词

- 君不知黄河之水天上来全诗翻译 李白最狂放不羁的诗句

- 绝句志南古诗的意思 绝句原文赏析及诗意

- 绝句漫兴九首其三古诗 绝句漫兴九首全文鉴赏

- 江上渔者的意思及诗意 江上渔者古诗注释和译文

- 江南古诗全文解析,莲叶何田田是什么意思

- 将军白发征夫泪是哪首诗 将军白发征夫泪赏析

- 最美十首英文诗简短 简单的英文小诗分享

- 英语小诗10首 简单的英文小诗分享

- 1一3岁儿童古诗简单 30首幼儿启蒙学习古诗